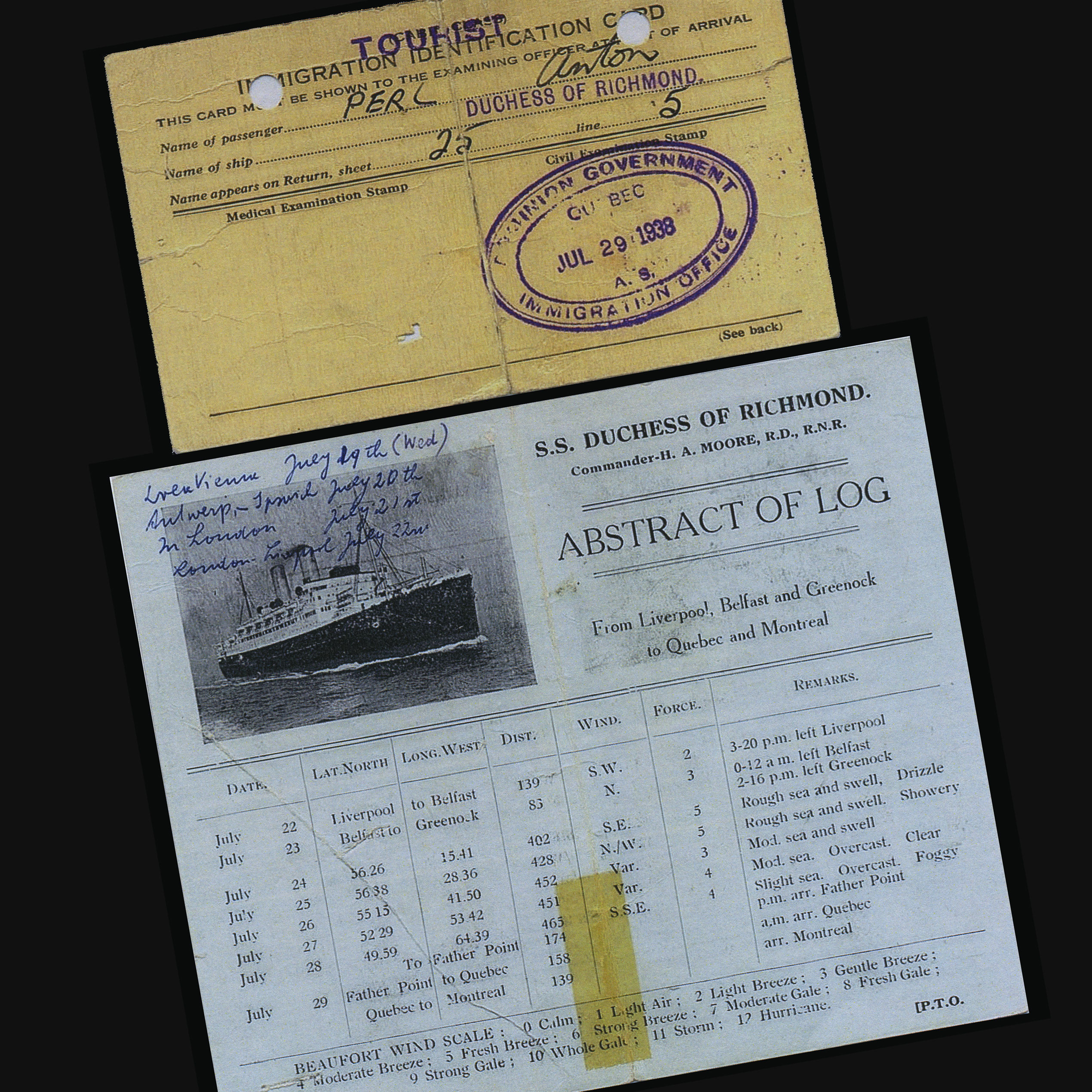

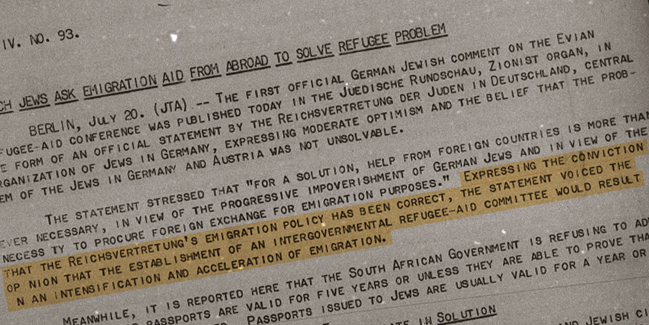

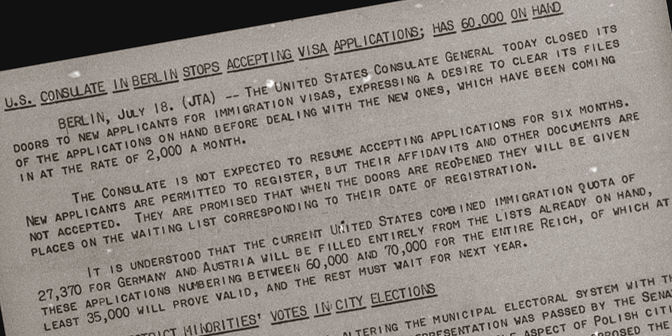

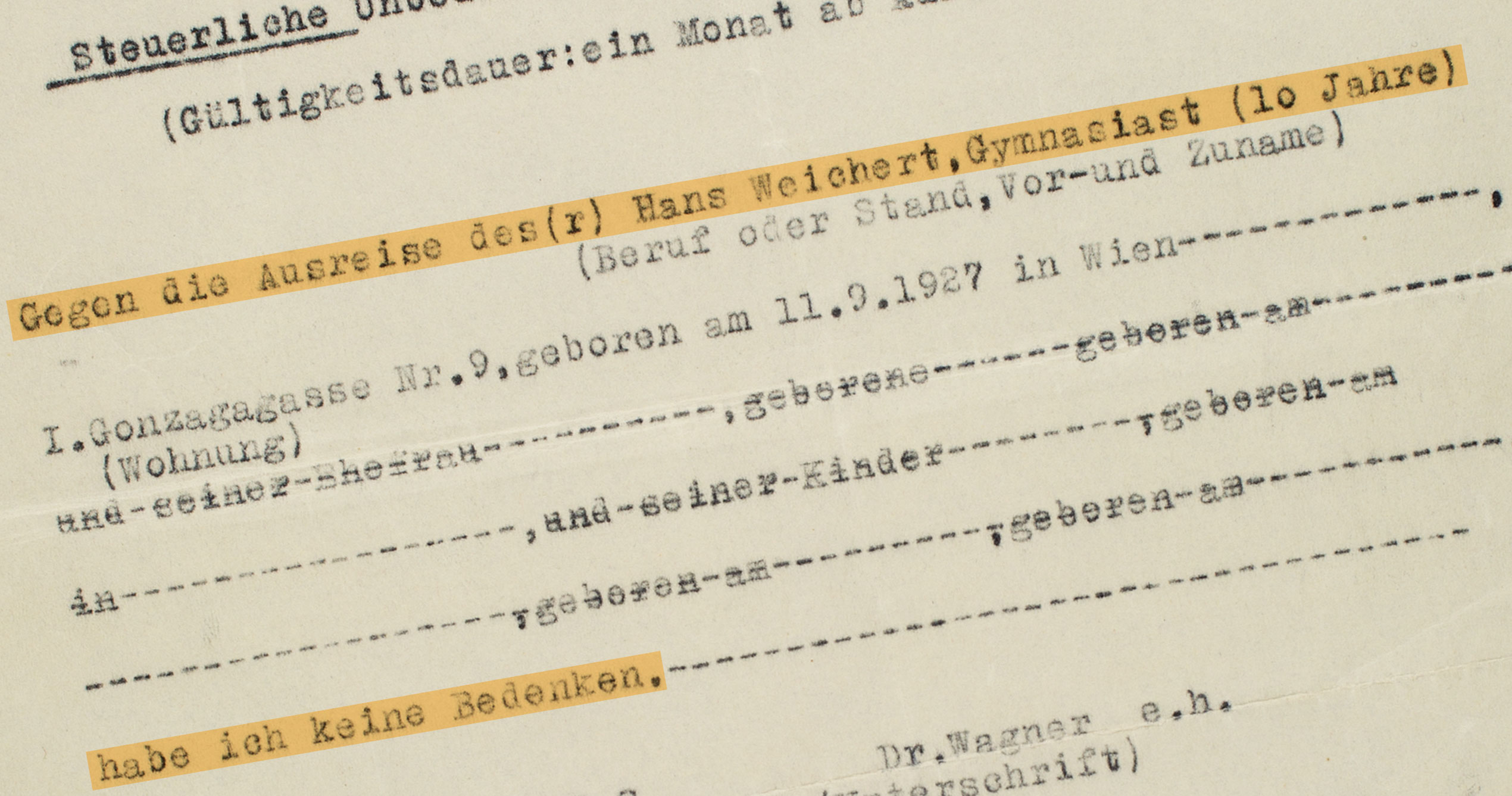

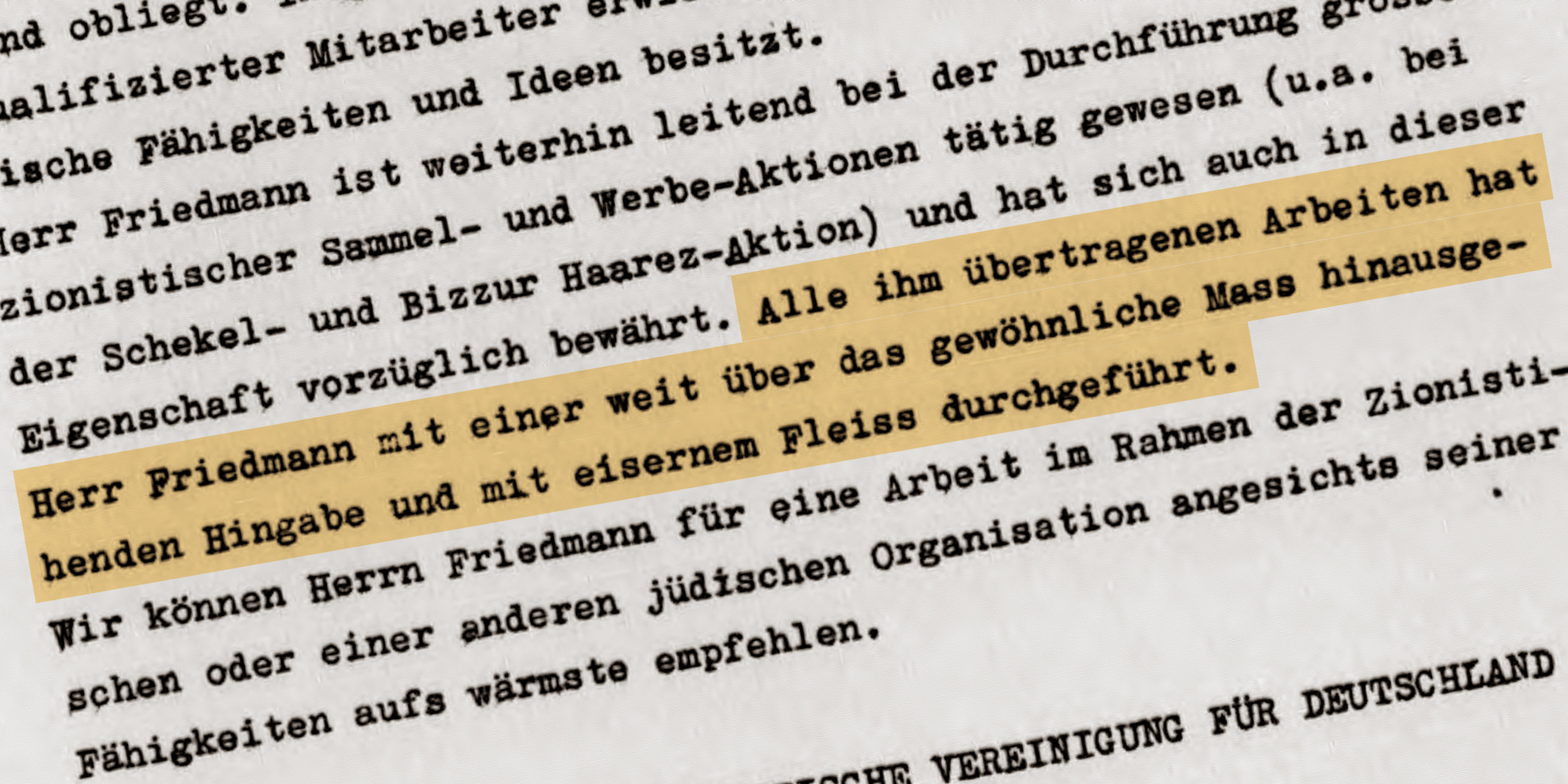

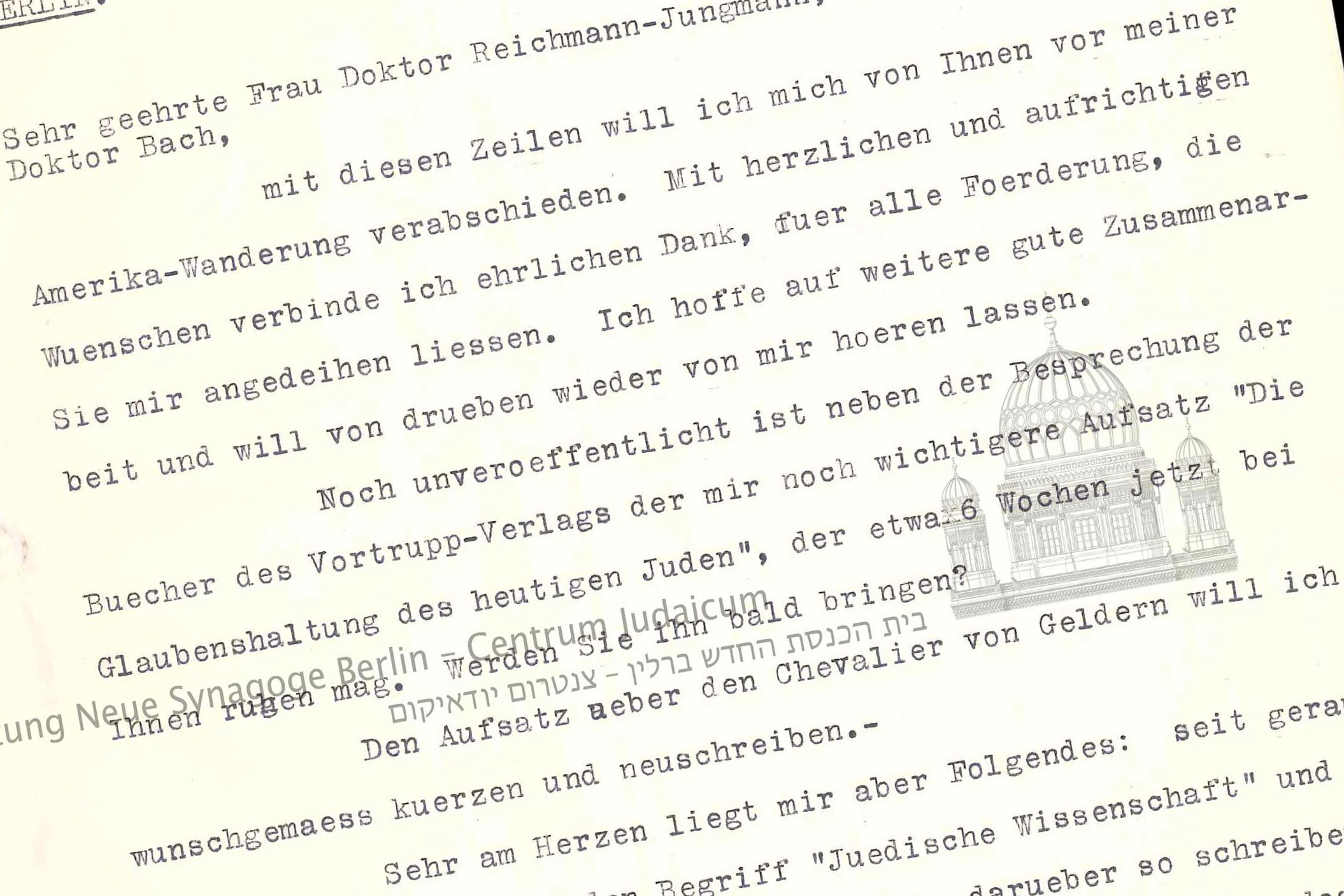

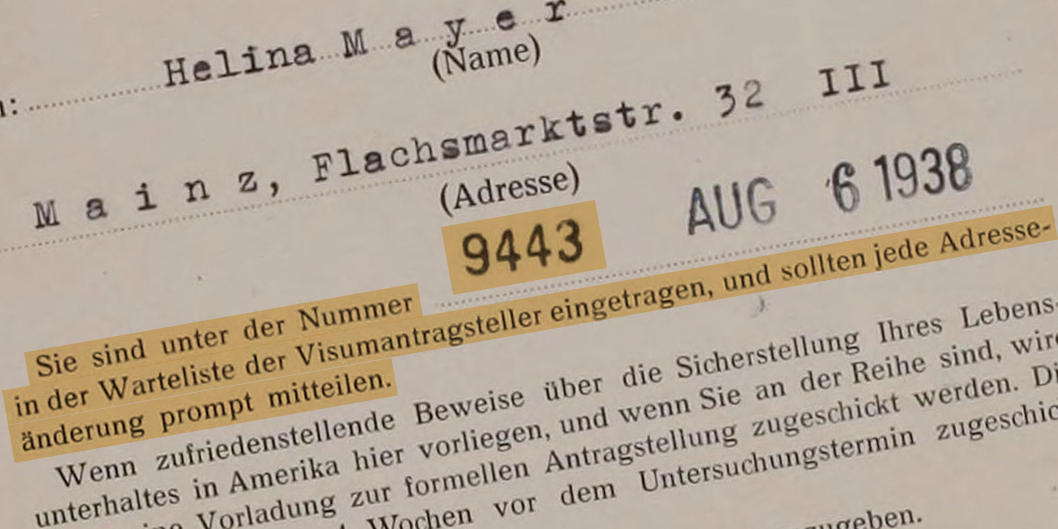

Wartenummer

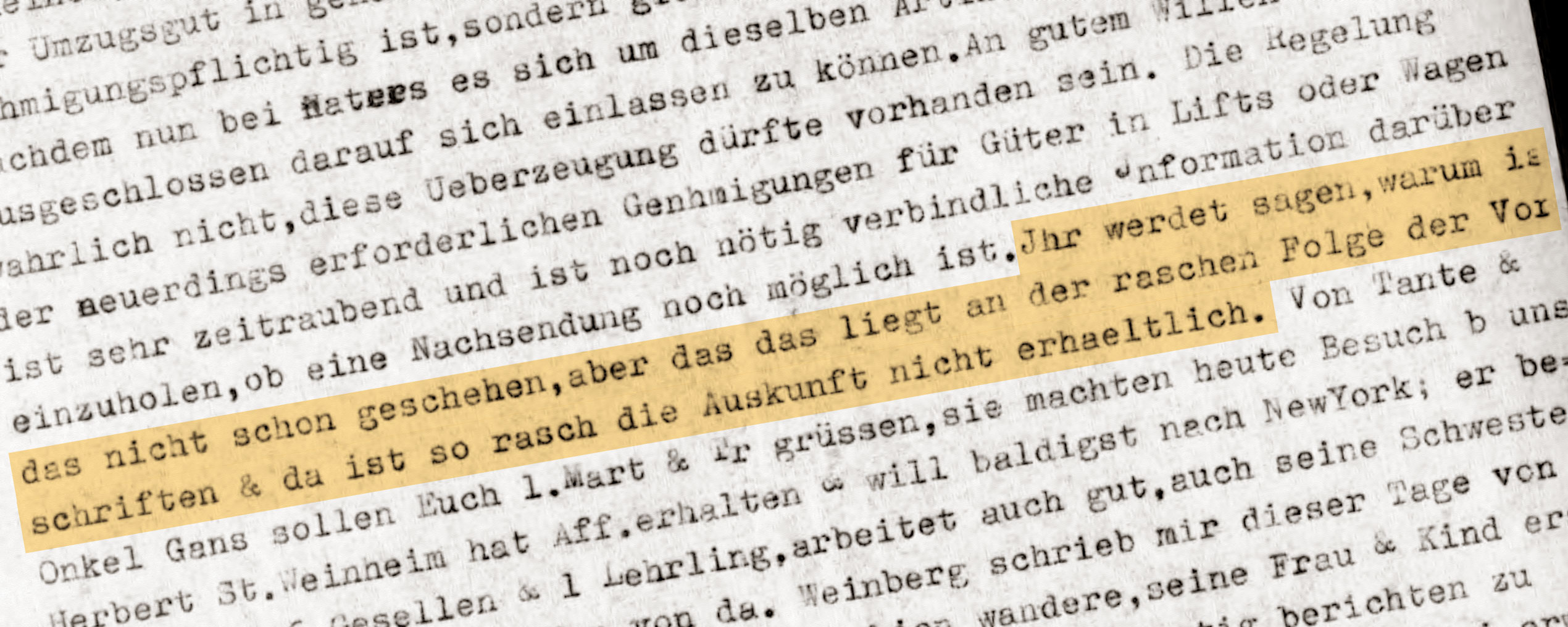

Helina Mayer ist auf Platz 9443 der Warteliste für einen Termin im US-amerikanischen Konsulat

„Sie sind unter der Nummer 9443 in der Warteliste der Visumantragsteller [sic] eingetragen und sollten jede Adresseänderung [sic] prompt mitteilen.“

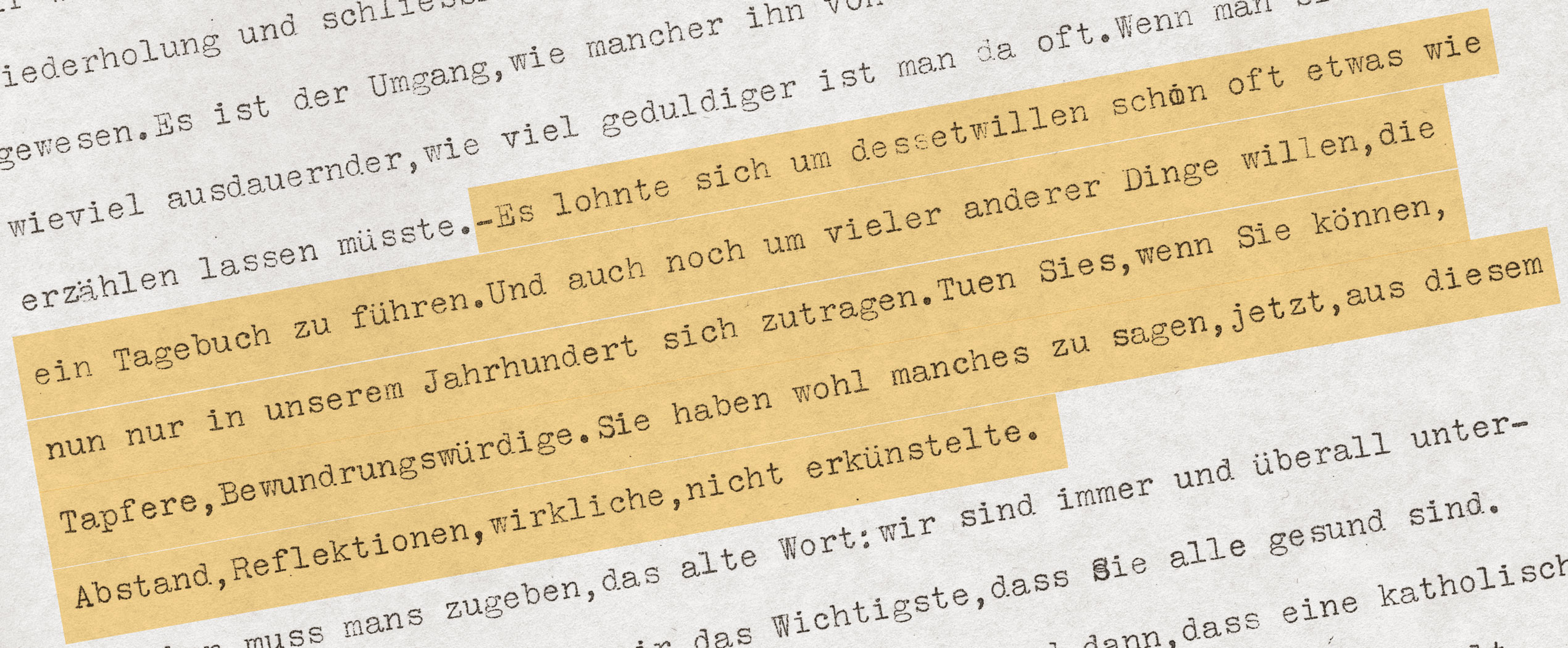

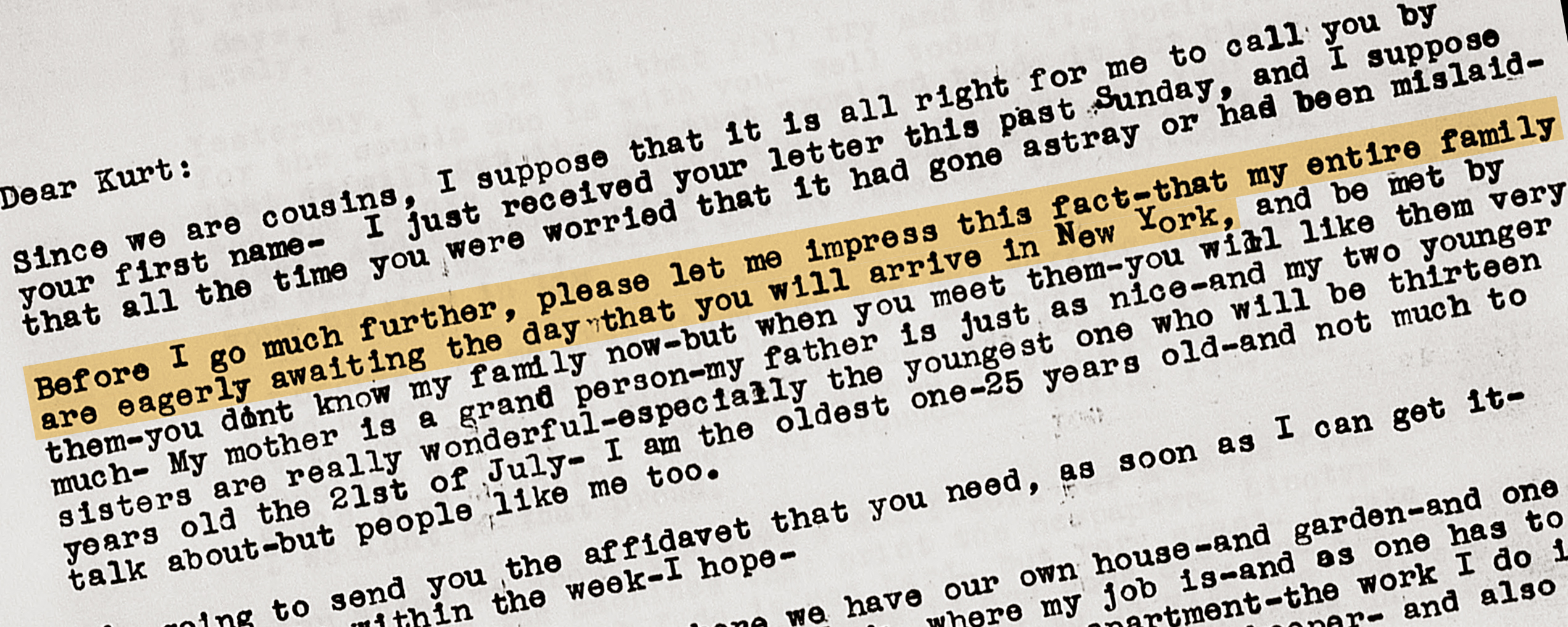

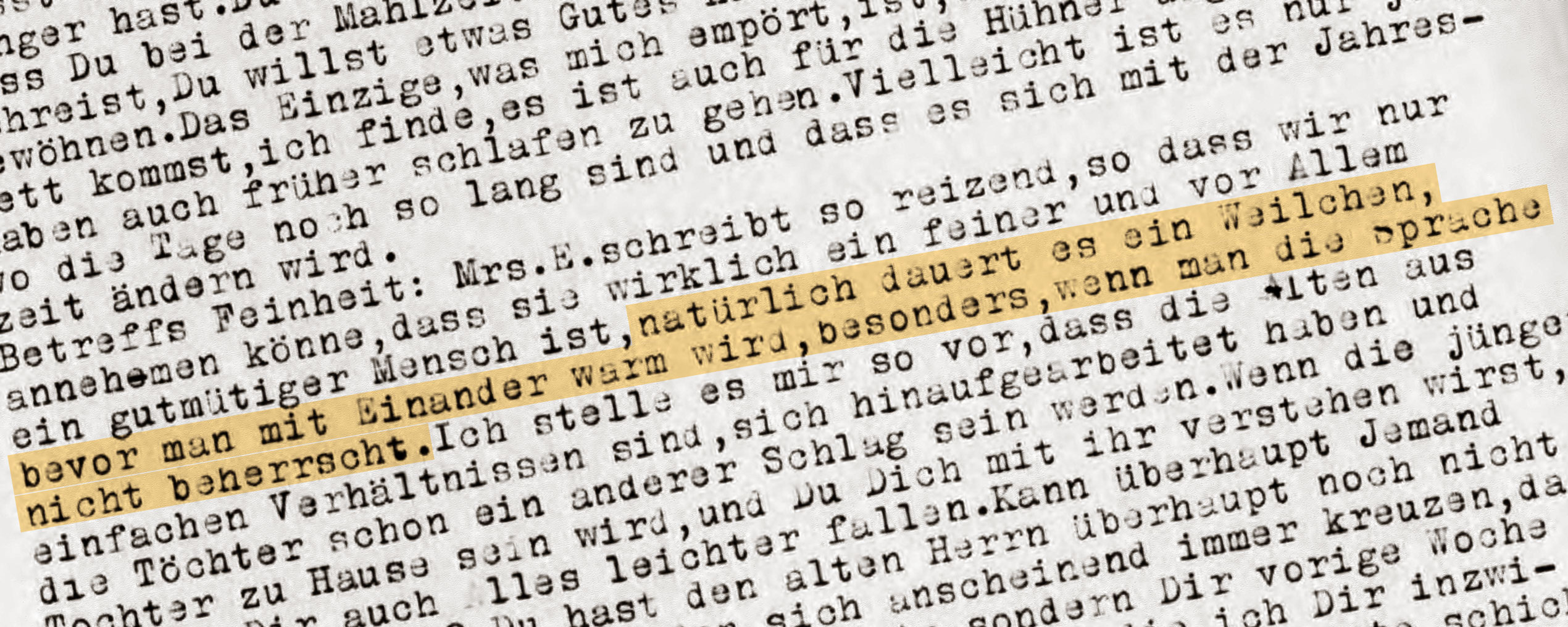

Stuttgart

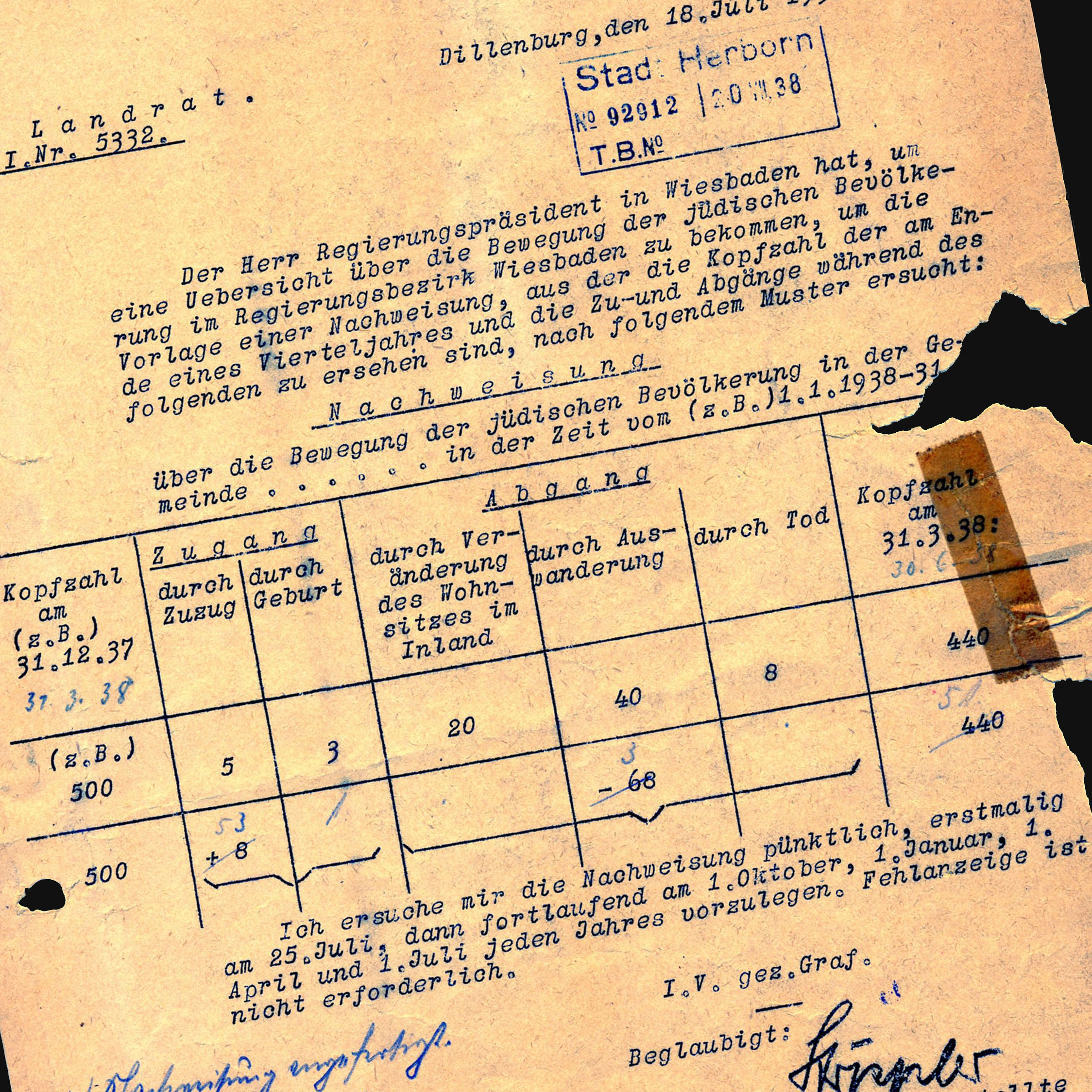

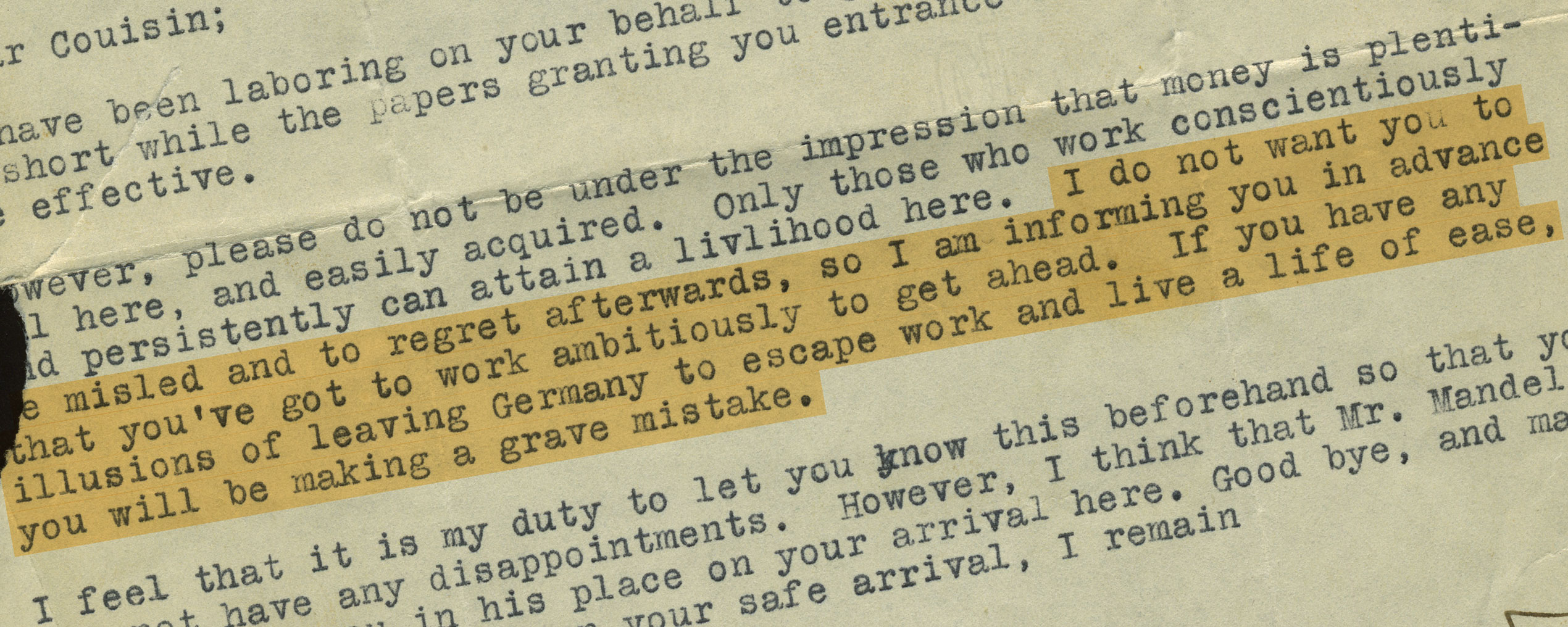

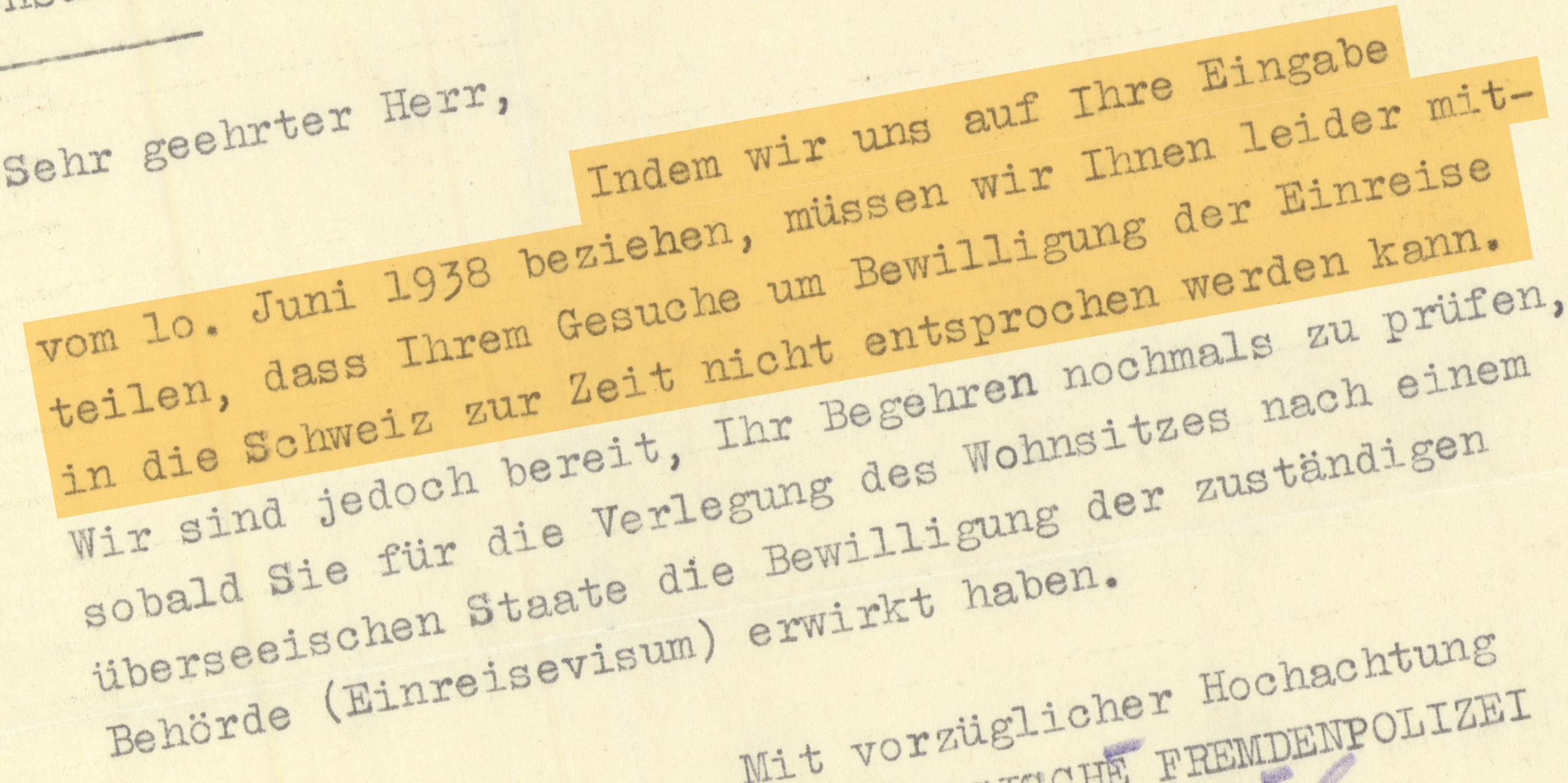

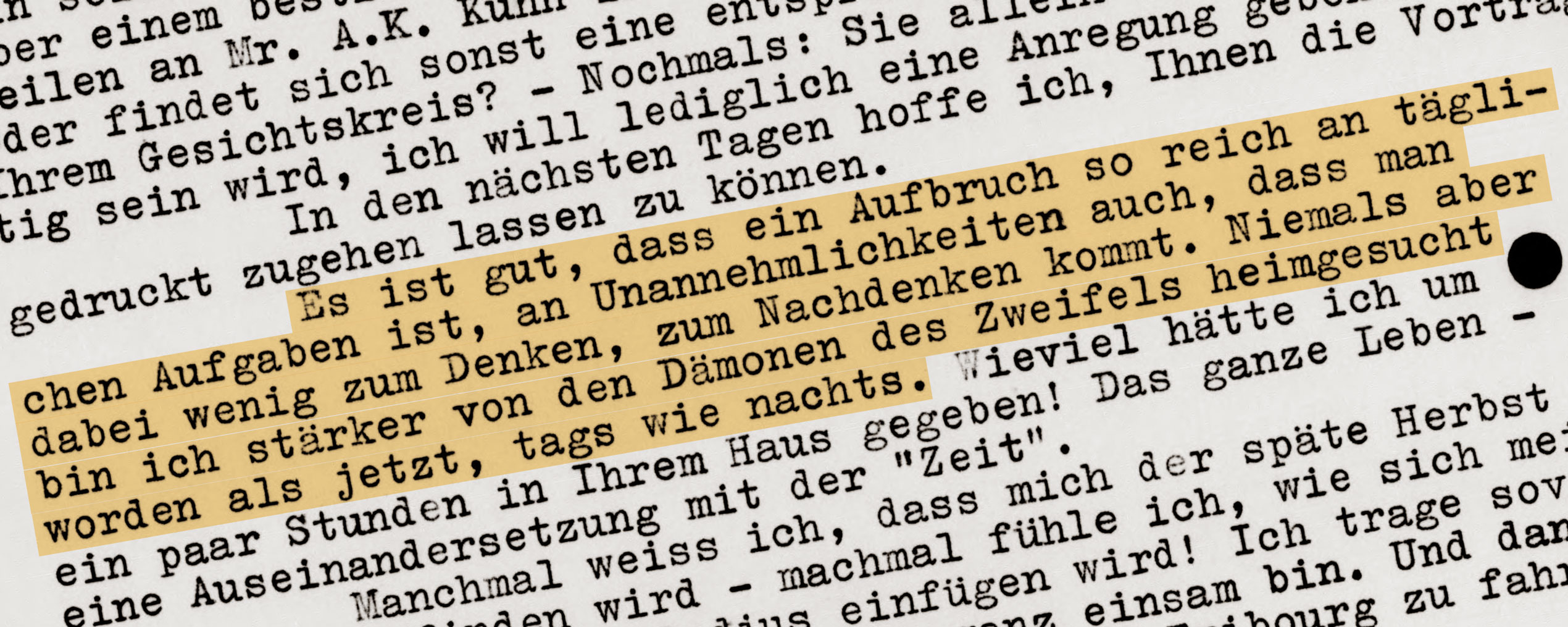

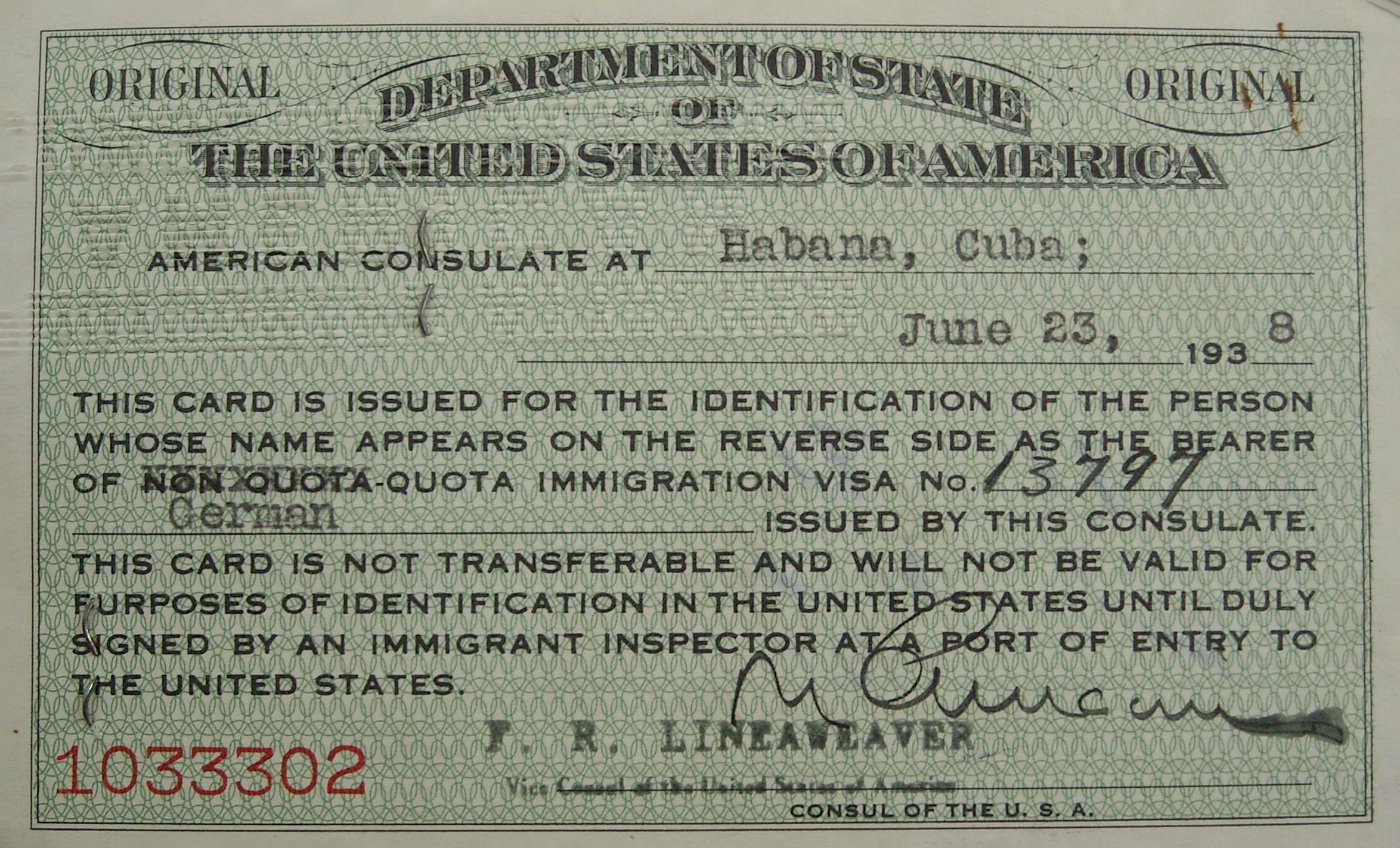

Juden waren bei Weitem nicht die einzigen „Unerwünschten“, die mit dem US-Einwanderungsgesetz von 1924 aus dem Land ferngehalten werden sollten. Zum Zeitpunkt der Einführung des Gesetzes waren bereits seit einem halben Jahrhundert Bemühungen im Gang, gewisse Nationalitäten auszuschließen, besonders Chinesen, Japaner und andere Asiaten. Anfang der zwanziger Jahre wurde ein Quotensystem eingeführt, das Einwanderer aus Nordeuropa begünstigte. Trotz der schweren Flüchtlingskrise, die durch die Verfolgung der Juden durch Nazi-Deutschland ausgelöst wurde, erfuhr das System in den dreißiger Jahren keine Anpassung an die dramatischen Umstände. Selbst für Angehörige der bevorzugten Ursprungsländer war die Erfüllung aller bürokratischen Voraussetzungen höchst beschwerlich, und das Warten konnte demoralisierend sein. Wie durch diese vom Generalkonsulat der Vereinigten Staaten in Stuttgart an Helina Mayer aus Mainz ausgestellte Karte dokumentiert, konnten die Antragsteller erwarten, gemäß ihrer Wartenummer zu einer Untersuchung vorgeladen zu werden, gesetzt den Fall, sie hatten „zufriedenstellende Beweise“ vorgelegt, dass ihr Lebensunterhalt in den Vereinigten Staaten gesichert sei.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Joan Salomon Familie, AR 25380

Original:

Archivbox 1, Ordner 5