Ruhe bewahrt

Gestapo zieht unverrichteter Dinge ab

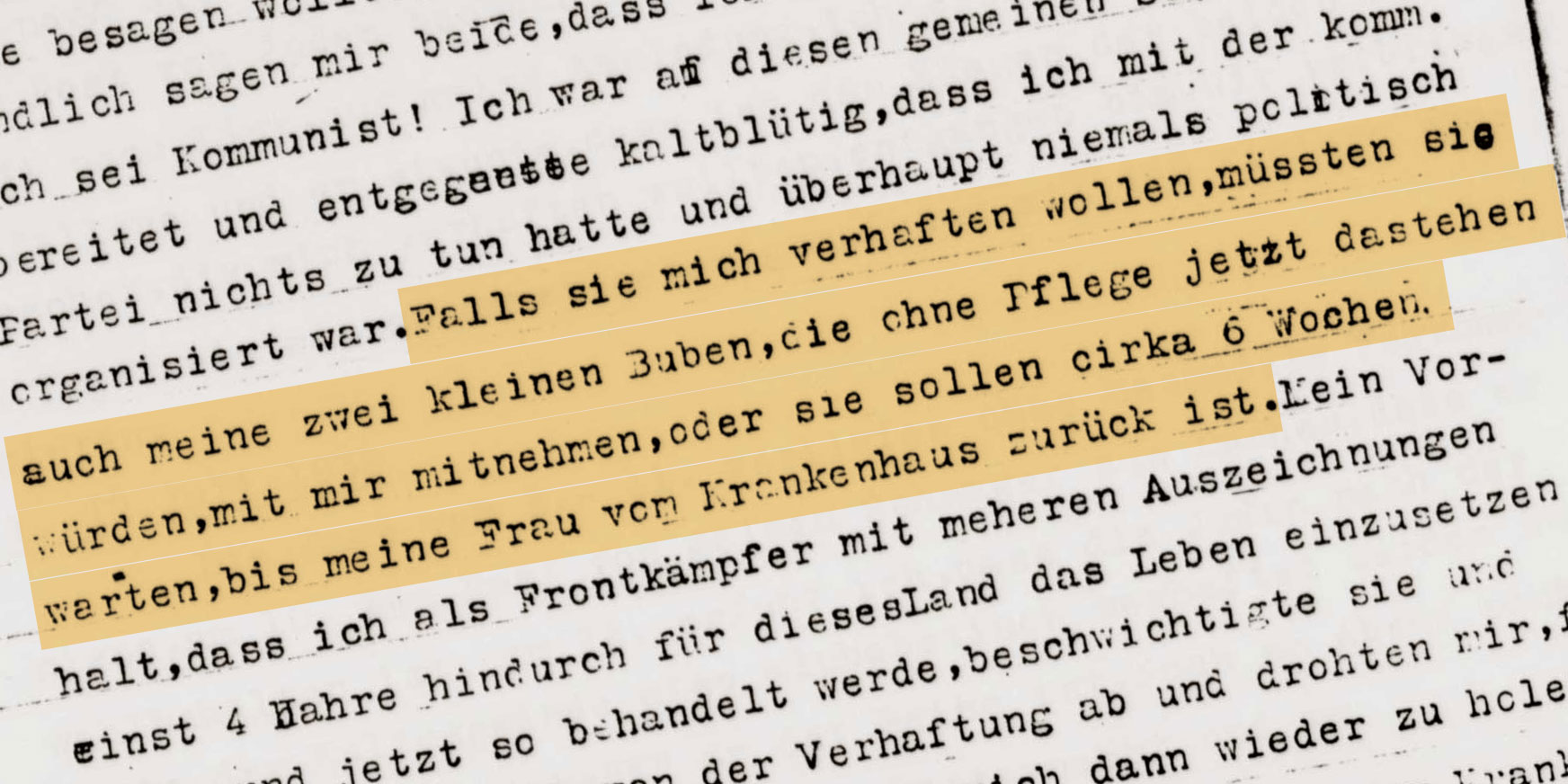

„Falls sie mich verhaften wollen, müssten sie auch meine zwei kleinen Buben, die ohne Pflege jetzt dastehen würden, mit mir mitnehmen, oder sie sollen circa 6 Wochen warten, bis meine Frau vom Krankenhaus zurück ist.“

Linz

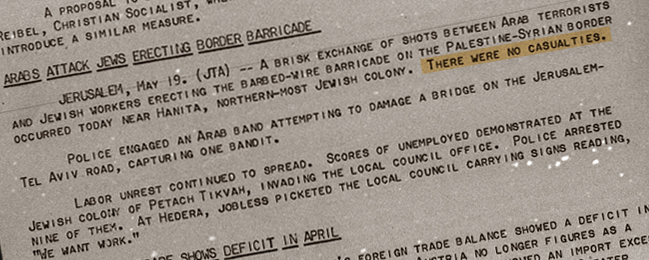

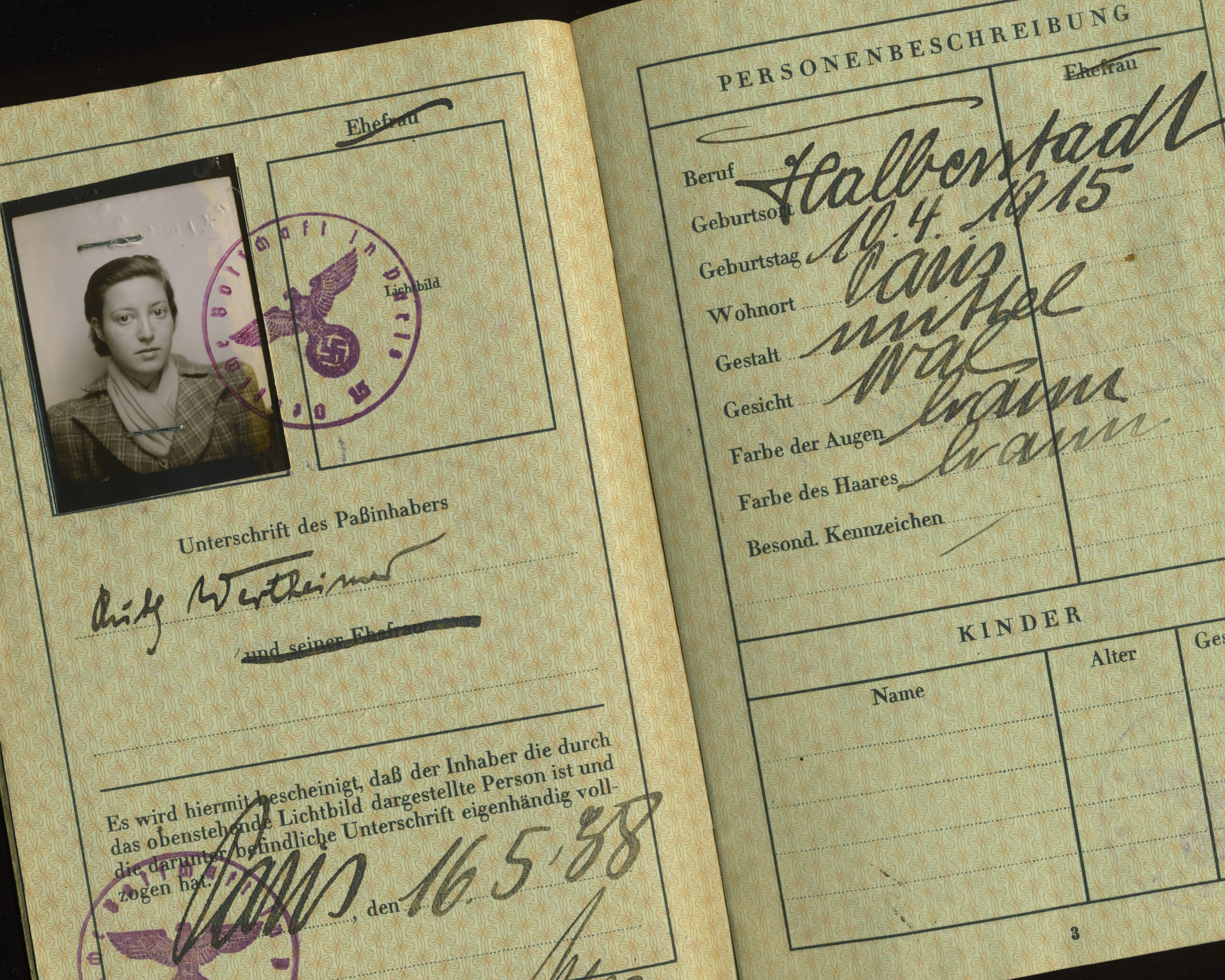

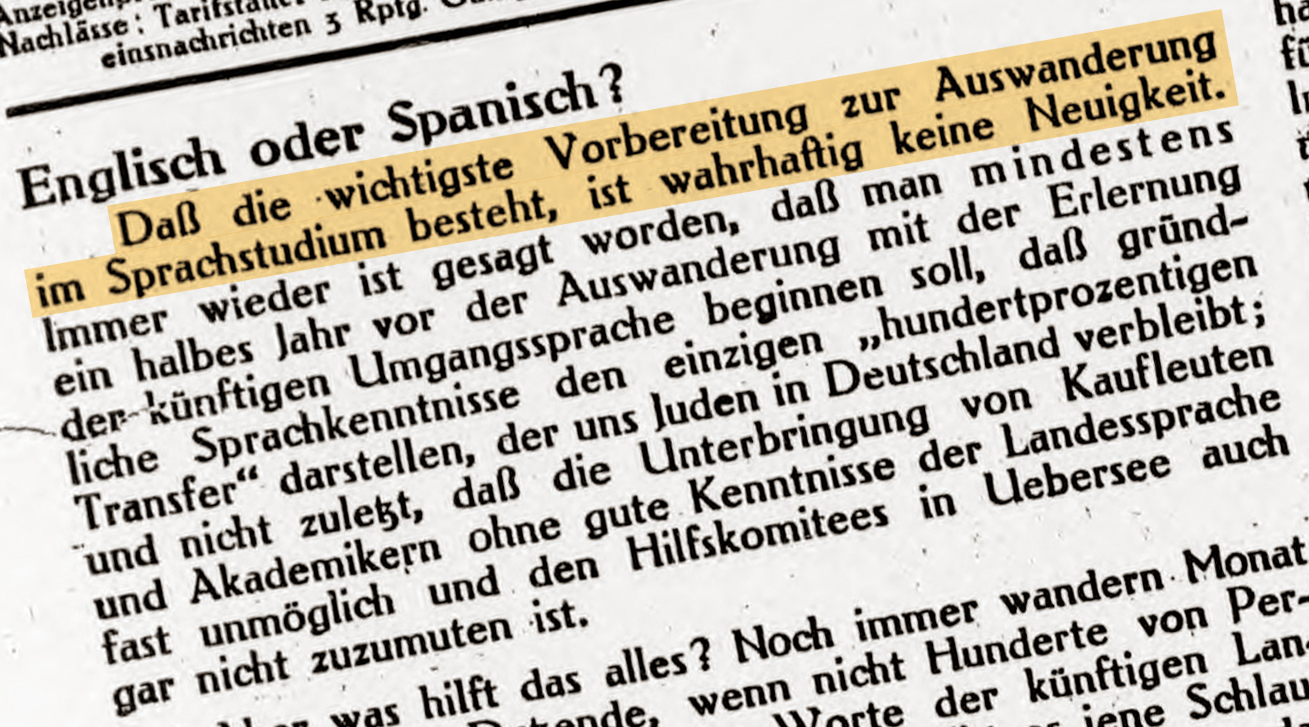

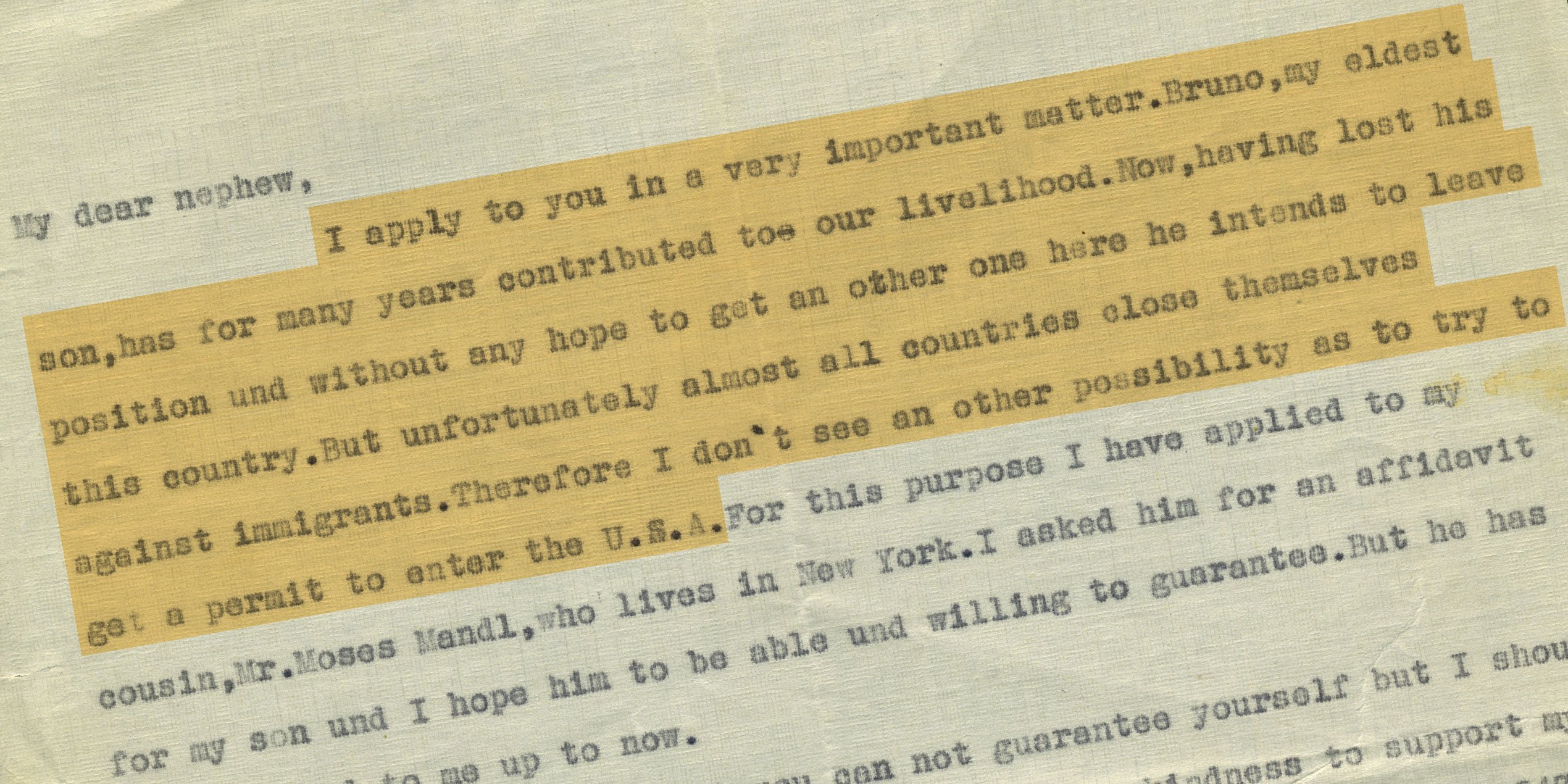

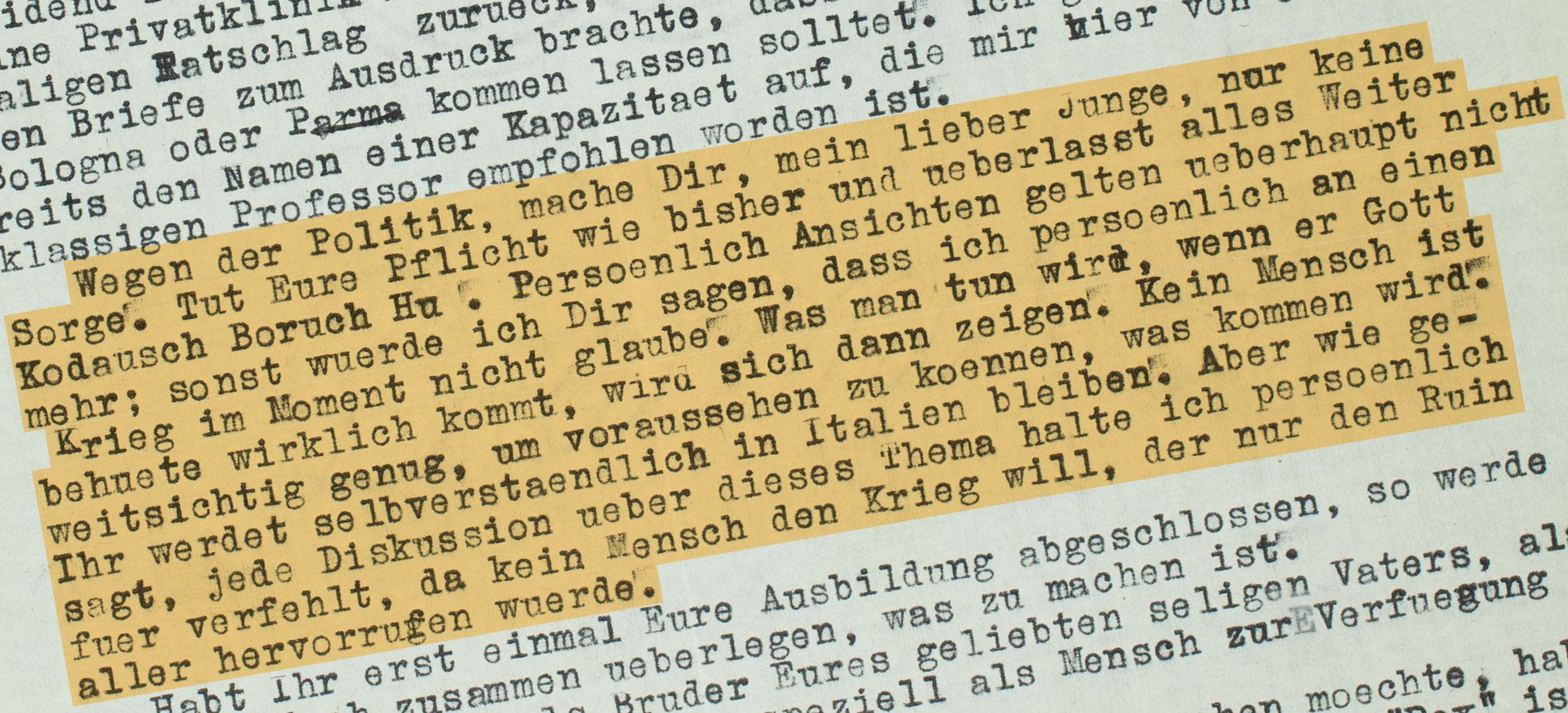

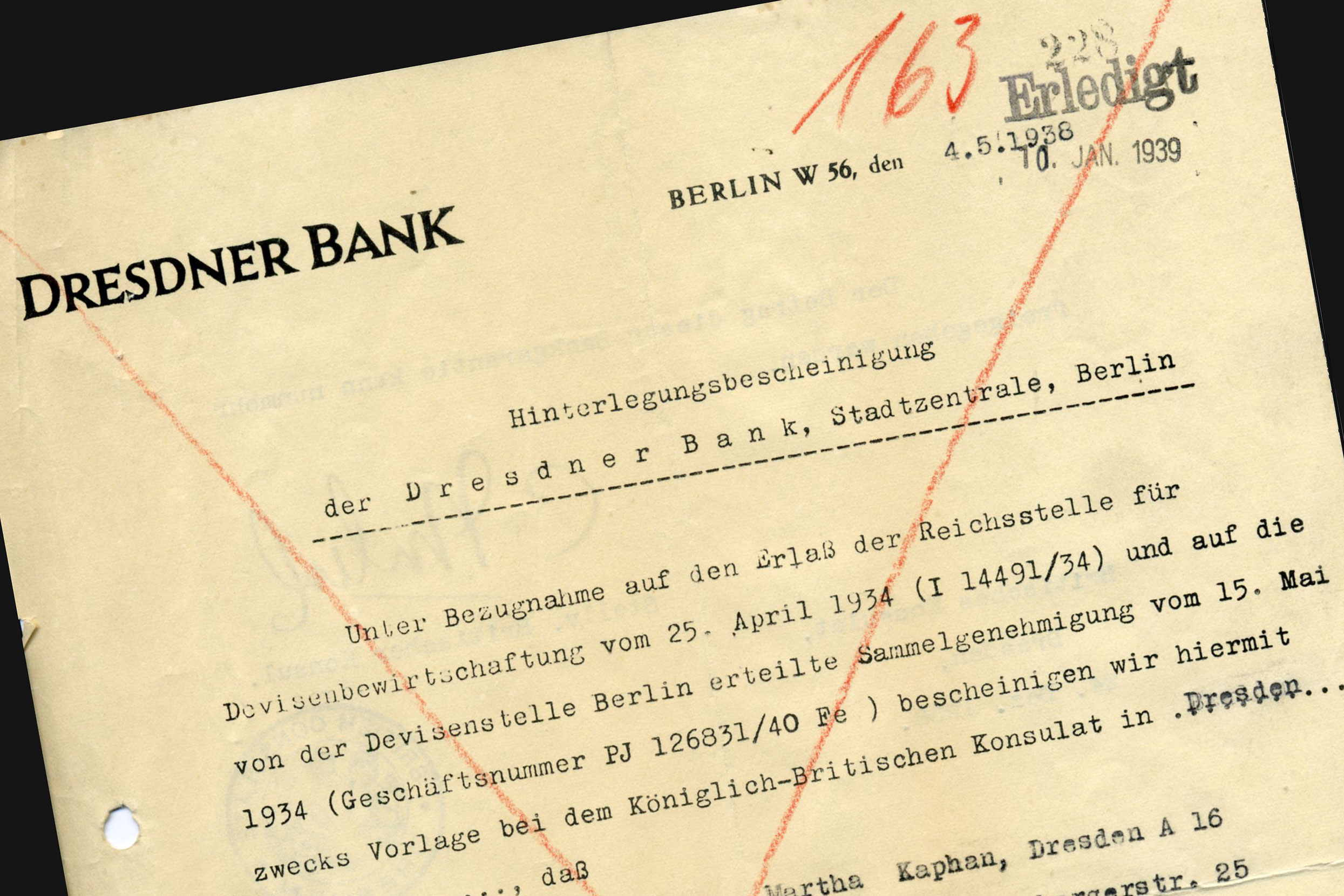

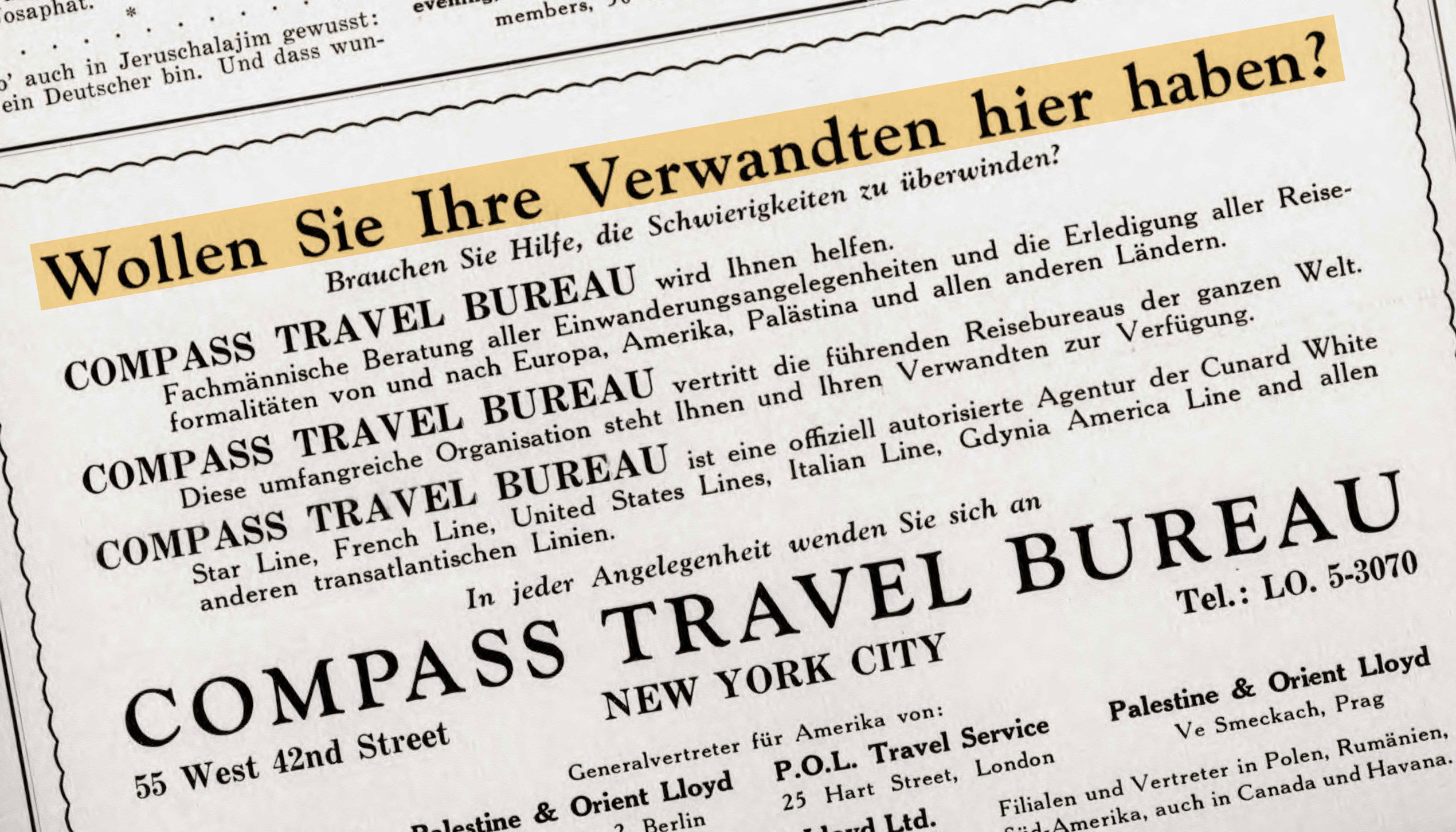

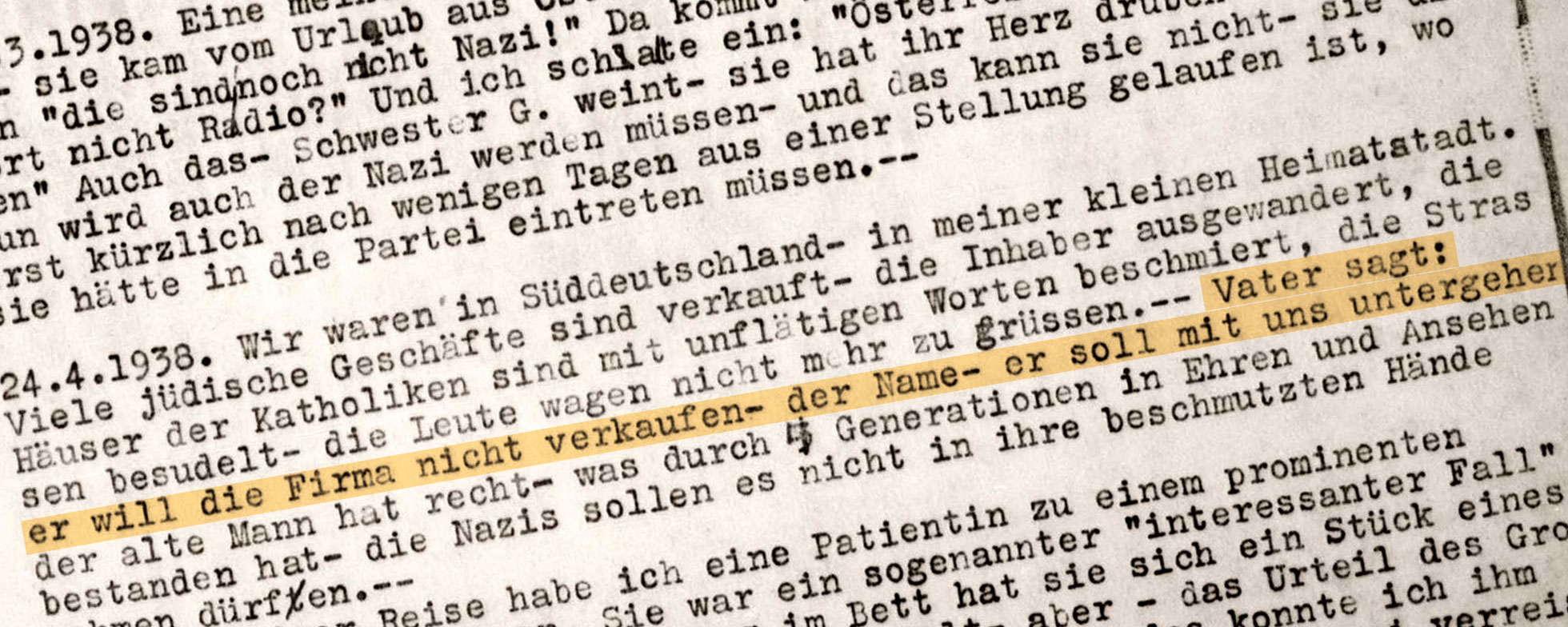

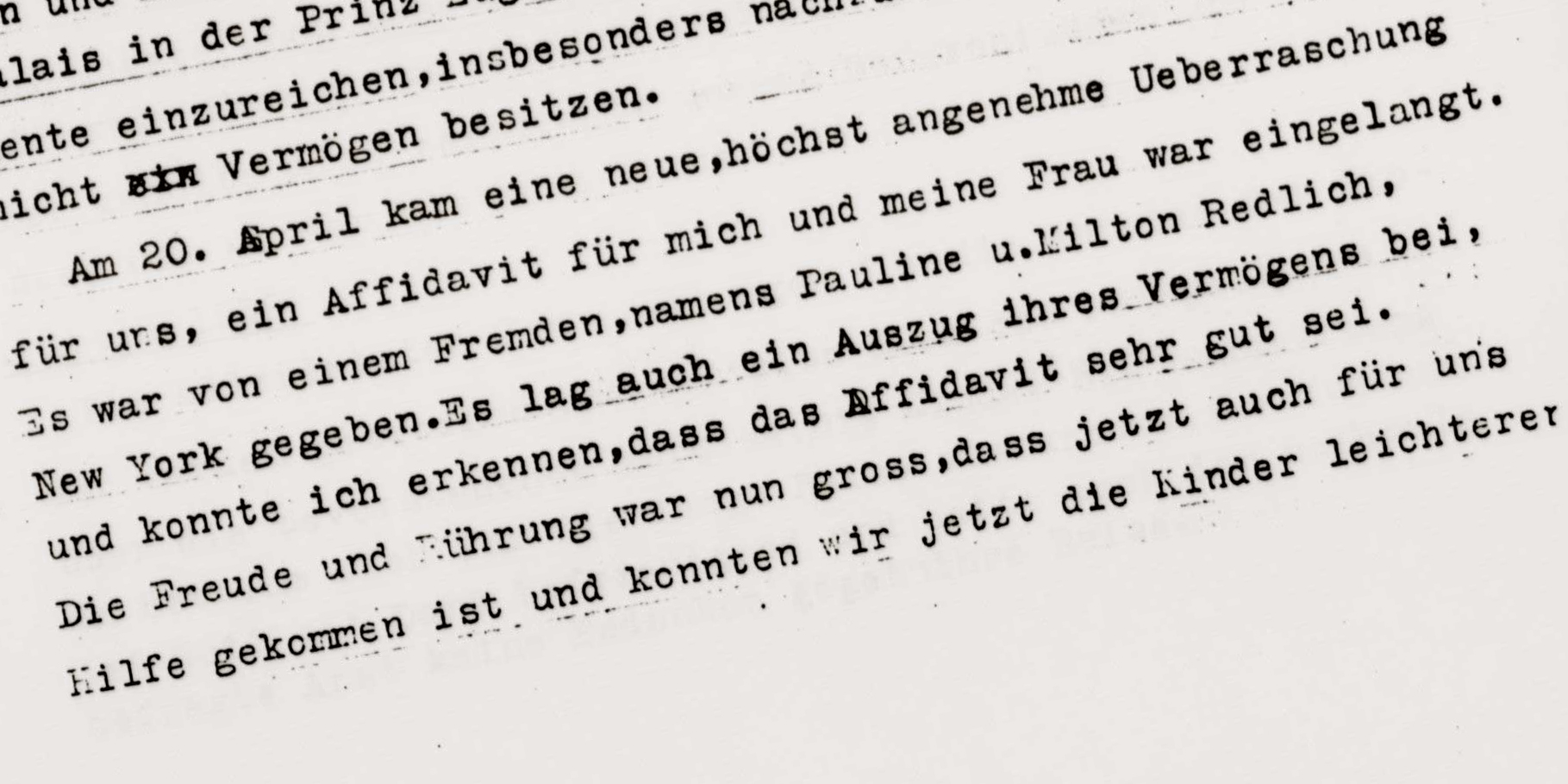

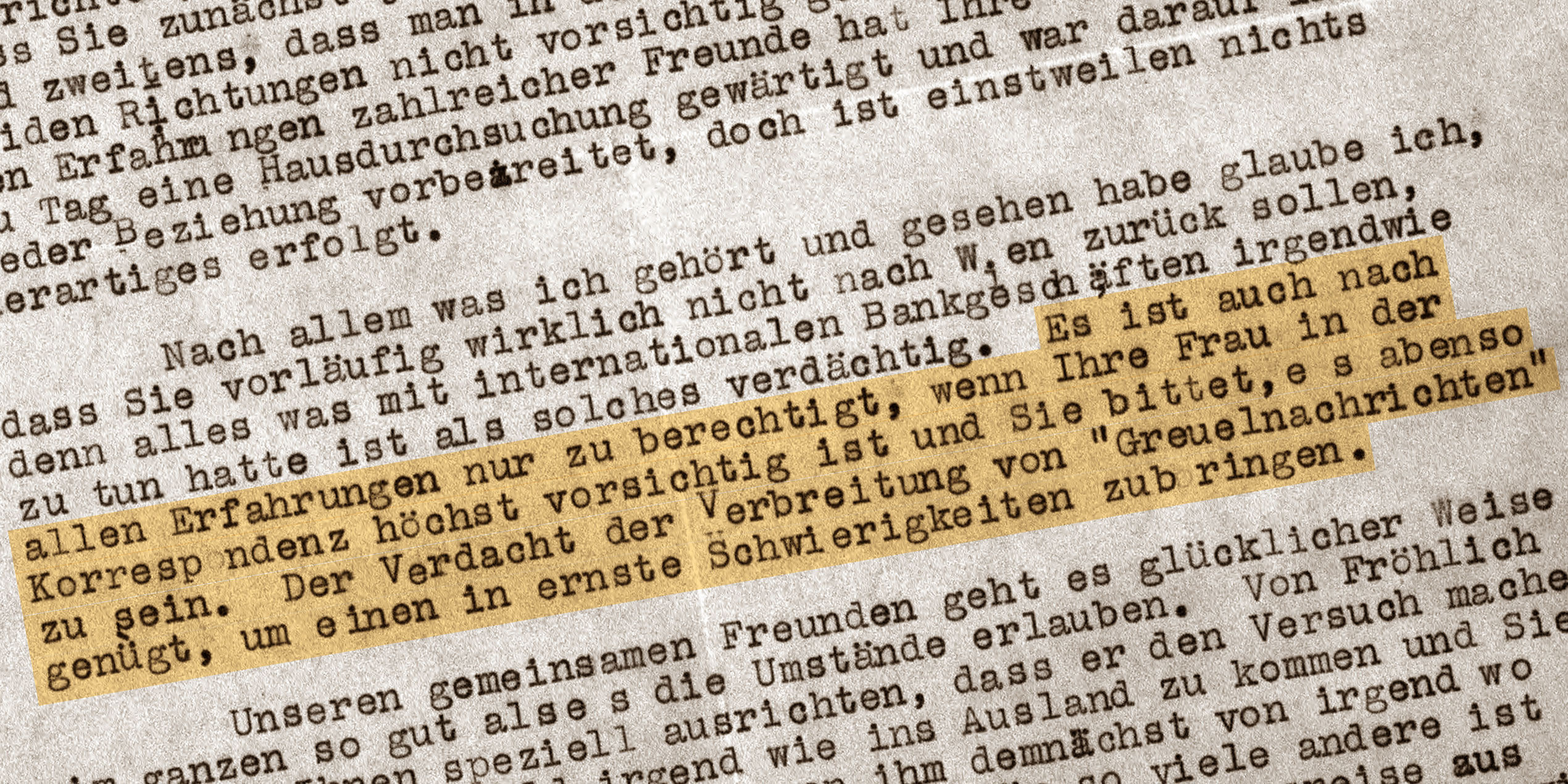

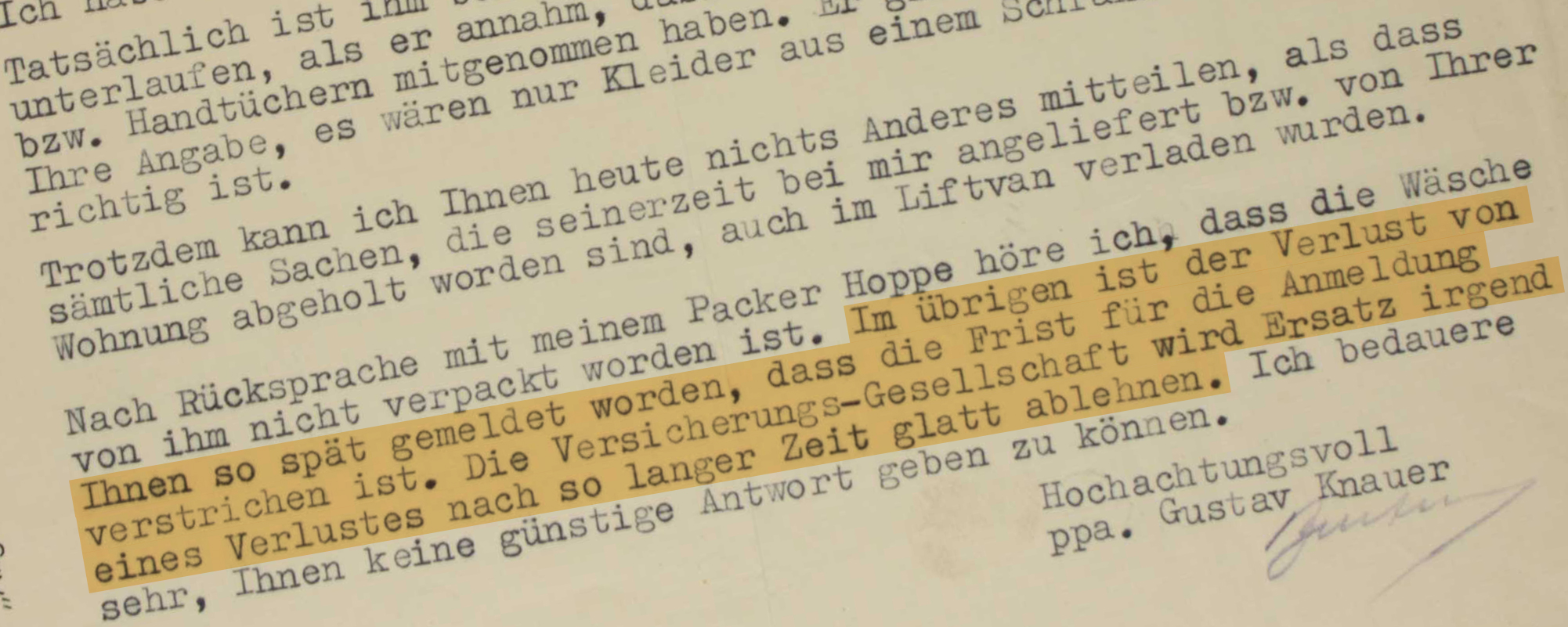

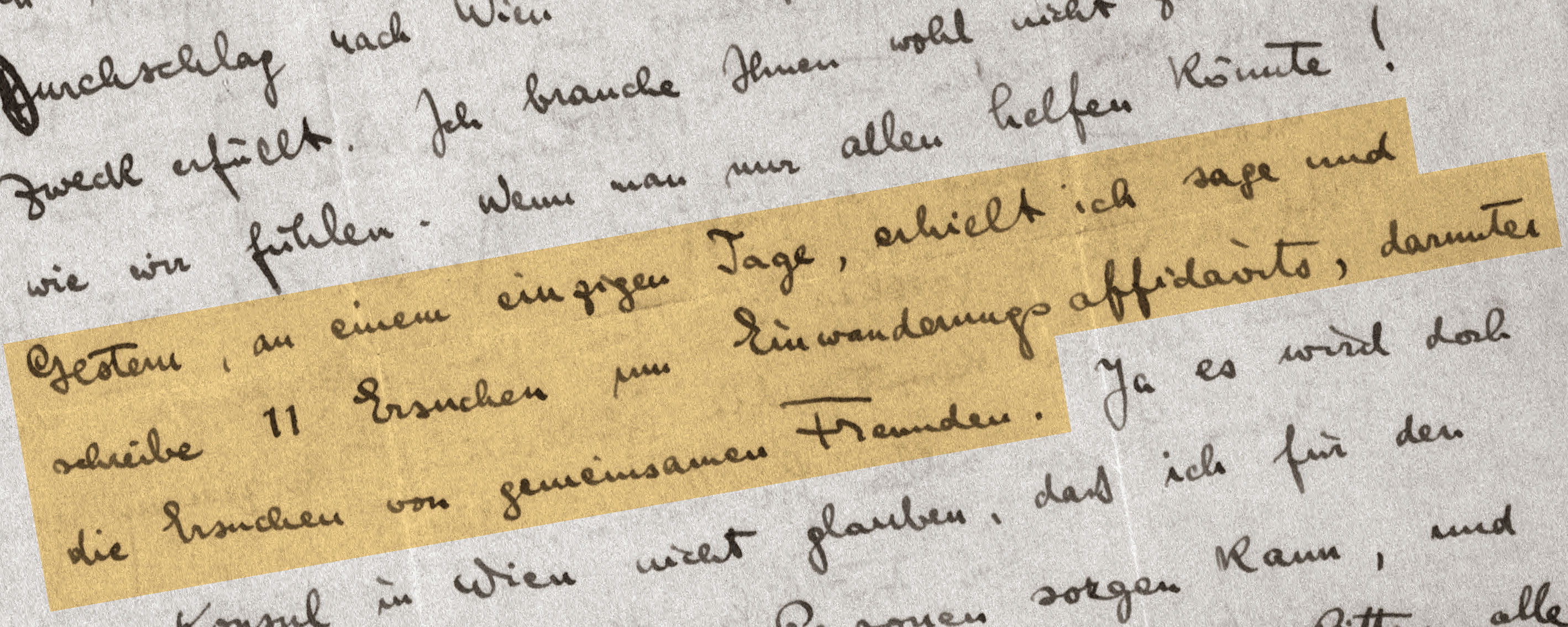

Seit Adolph Markus am 20. April mit Verwandten in Wien die Möglichkeit der Auswanderung besprochen hatte, nahm er zwei bis dreimal wöchentlich in der Synagoge Englischunterricht. Am 29. April war sein Schwager von der Gestapo festgenommen worden, und die Spannung und Nervosität des Ehepaars Markus begann sich auf die Kinder zu übertragen. Zwei Wochen später war Frau Markus von der Gestapo bezüglich des Wertes ihres gesamten Besitzes, einschließlich eines Hauses, verhört worden. Schließlich, am 18. Juni, erschienen zwei Gestapo-Beamte in der Wohnung der Familie: Während sie den Inhalt einiger Schachteln durchgingen, versuchte einer der beiden, Adolph Markus zu inkriminieren, indem er ein kommunistisches Flugblatt zwischen seine Papiere schmuggelte. Markus brachte die Ruhe und Selbstsicherheit auf, die Beamten darauf hinzuweisen, dass er nie in irgendeiner Weise politisch aktiv gewesen sei. Sein Hinweis auf seinen Frontdienst im Ersten Weltkrieg, zusammen mit der Bemerkung dass sie, falls sie ihn festnehmen wollten, auch seine beiden kleinen Söhne würden mitnehmen müssen, da ihre Mutter im Krankenhaus sei, brachte sie von ihrem Vorhaben ab. Sie zogen ab – unter der Drohung, sechs Wochen später wieder zu kommen, falls er nicht aus eigenen Stücken das Land verließe.