Deutschsprachiges Schlittschuhlaufen in New York

Klub für deutsch-jüdische Immigranten in den USA lädt zum Wintersport

Yonkers, New York

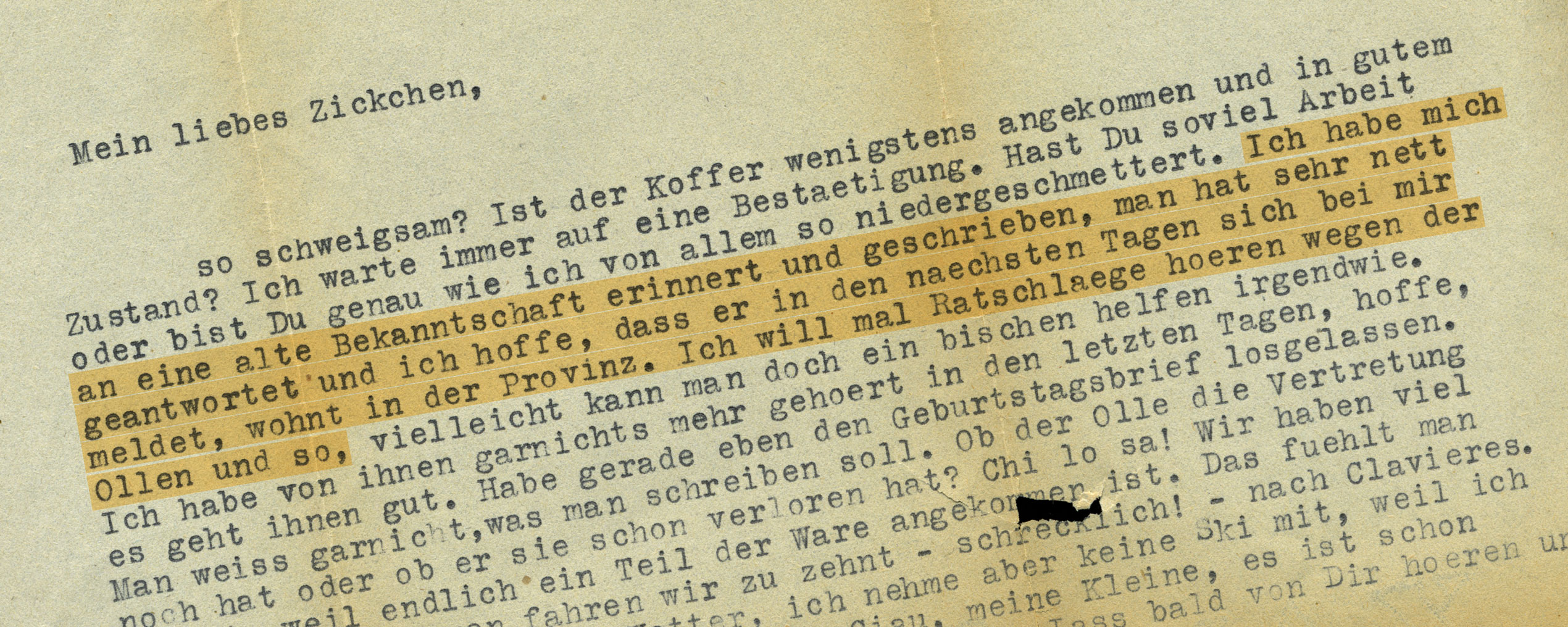

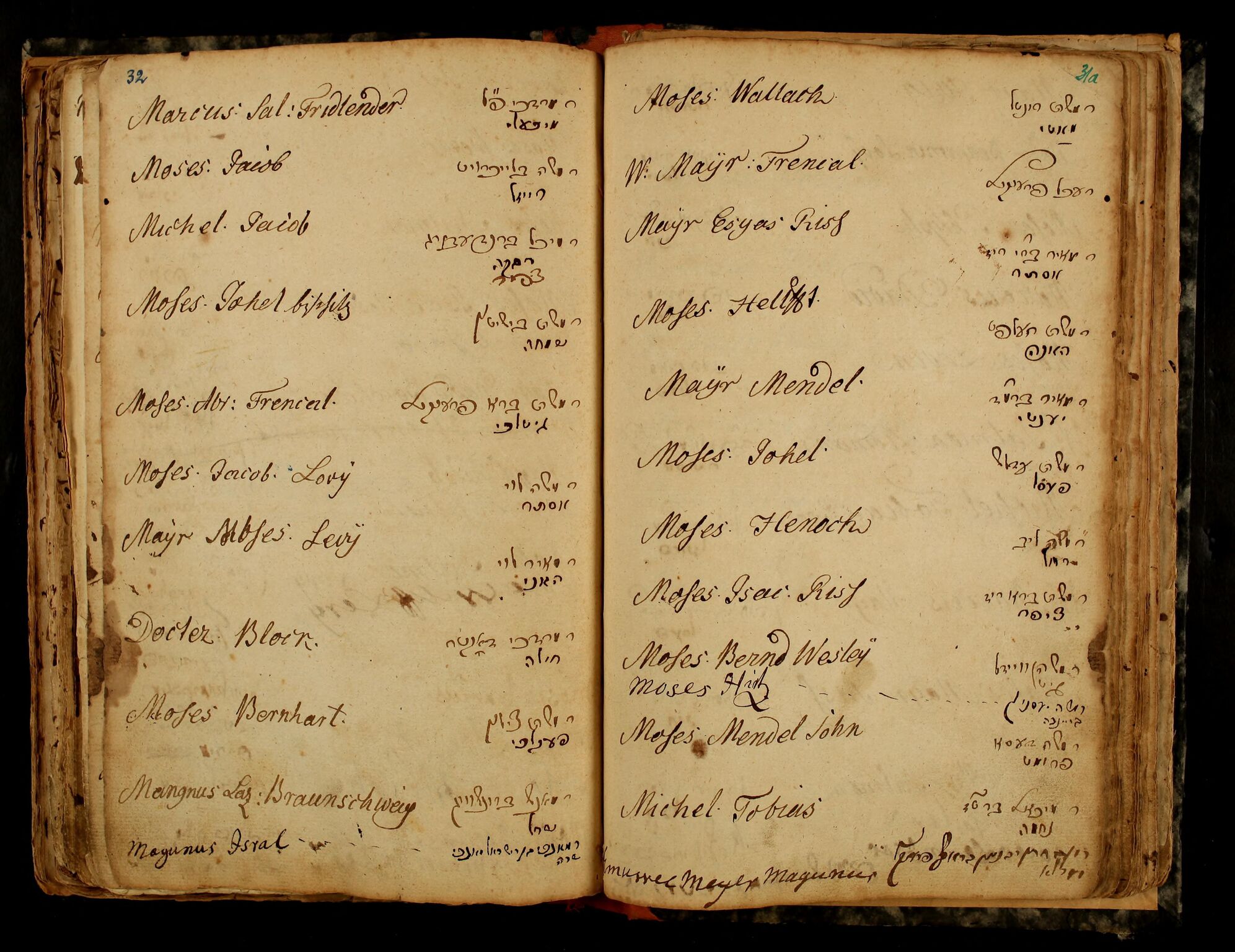

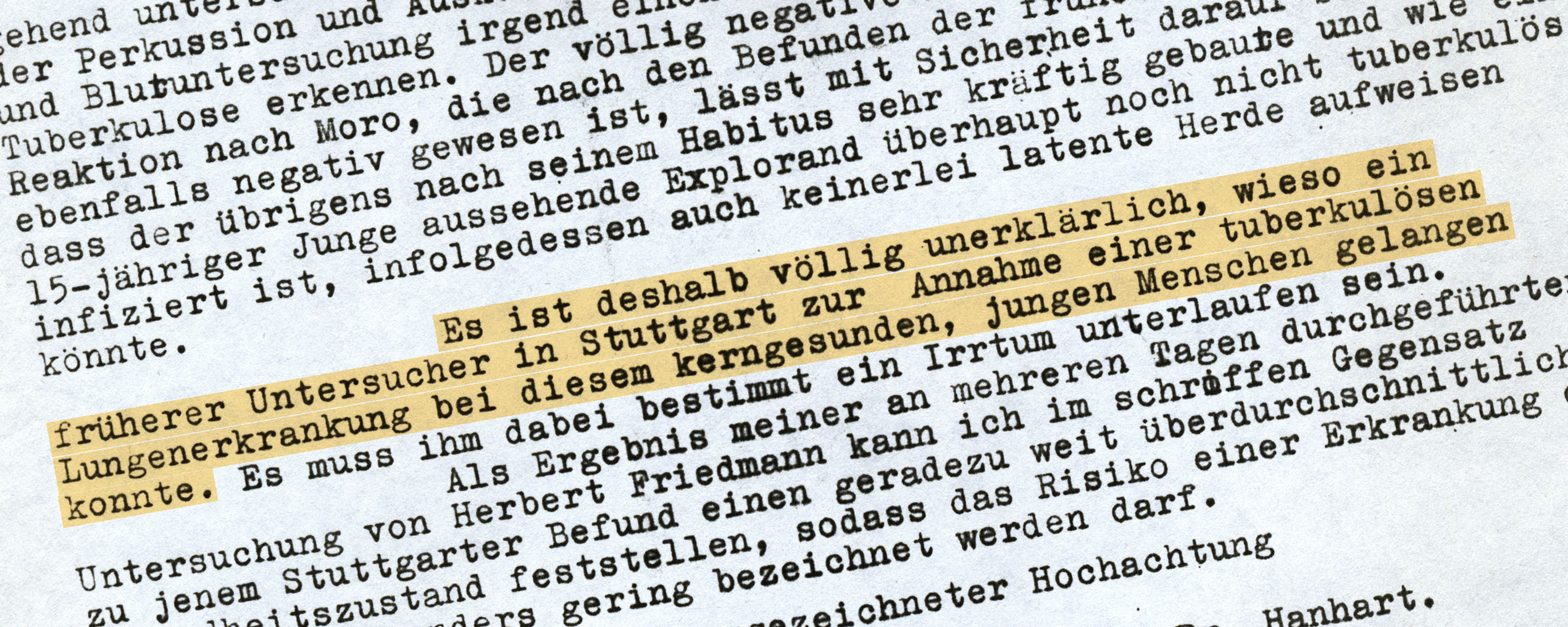

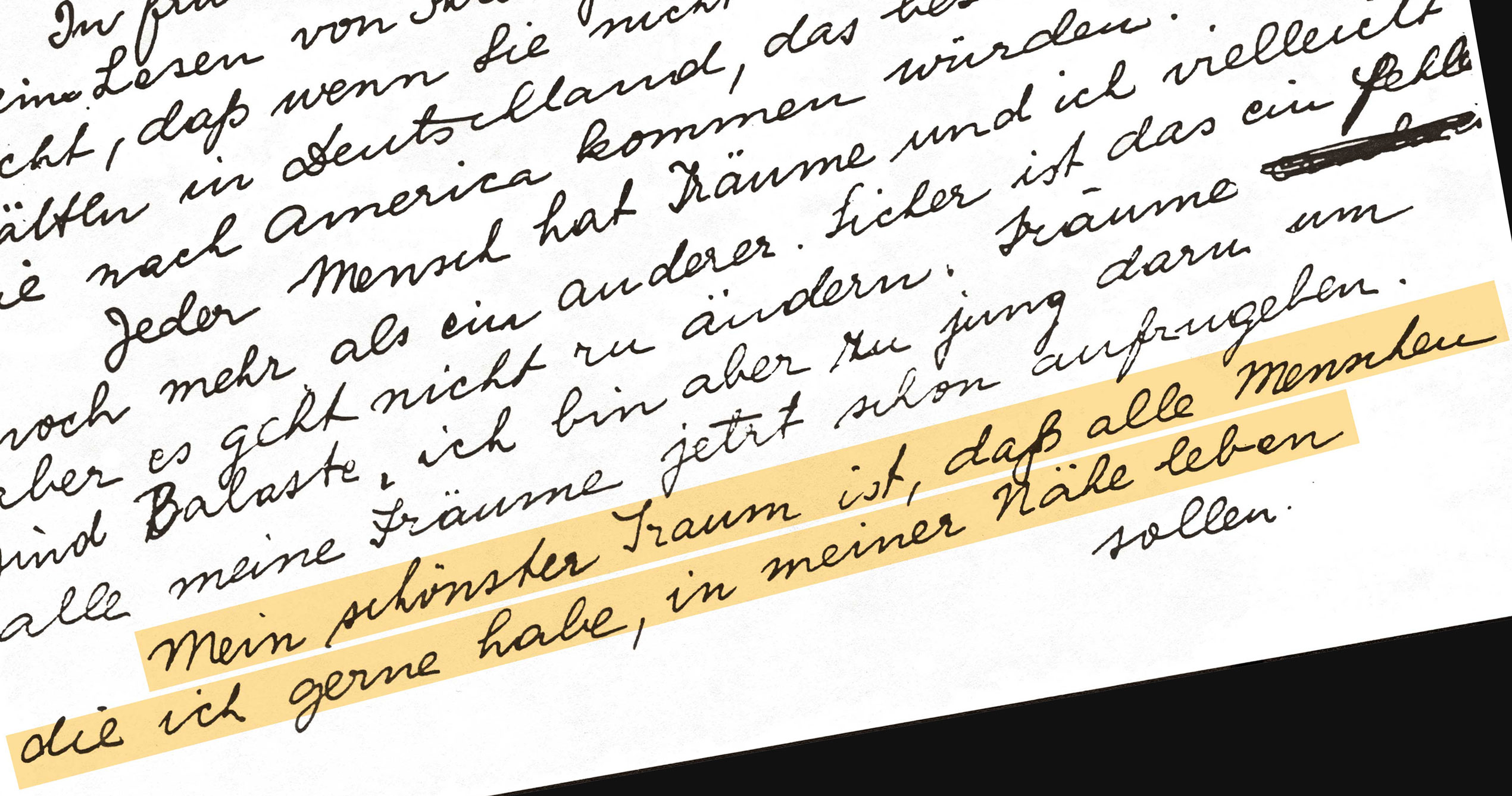

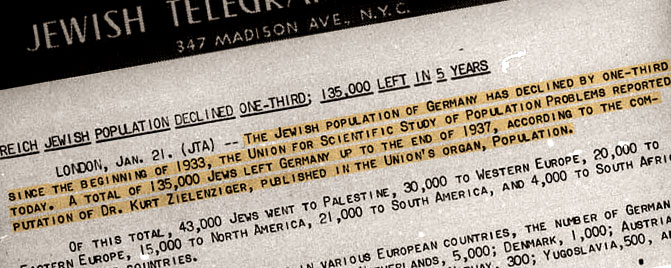

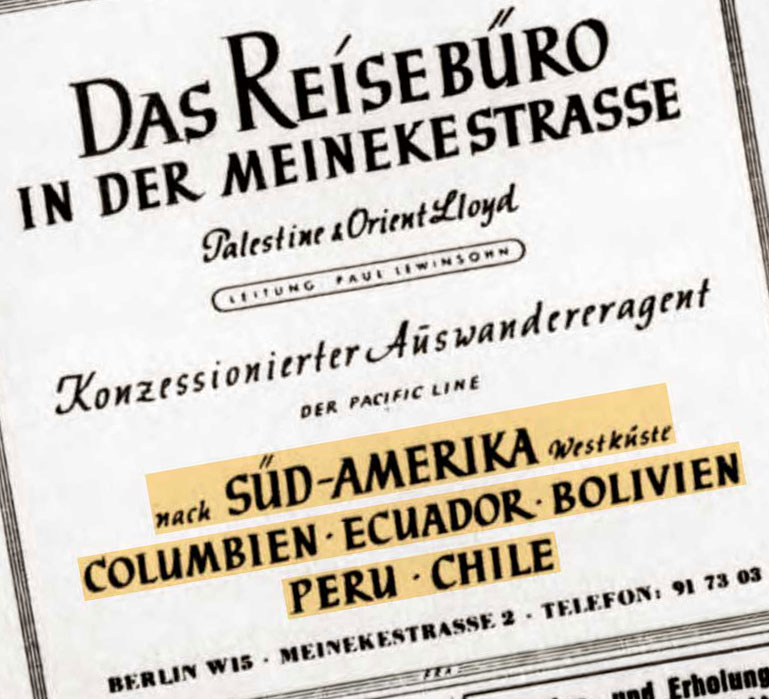

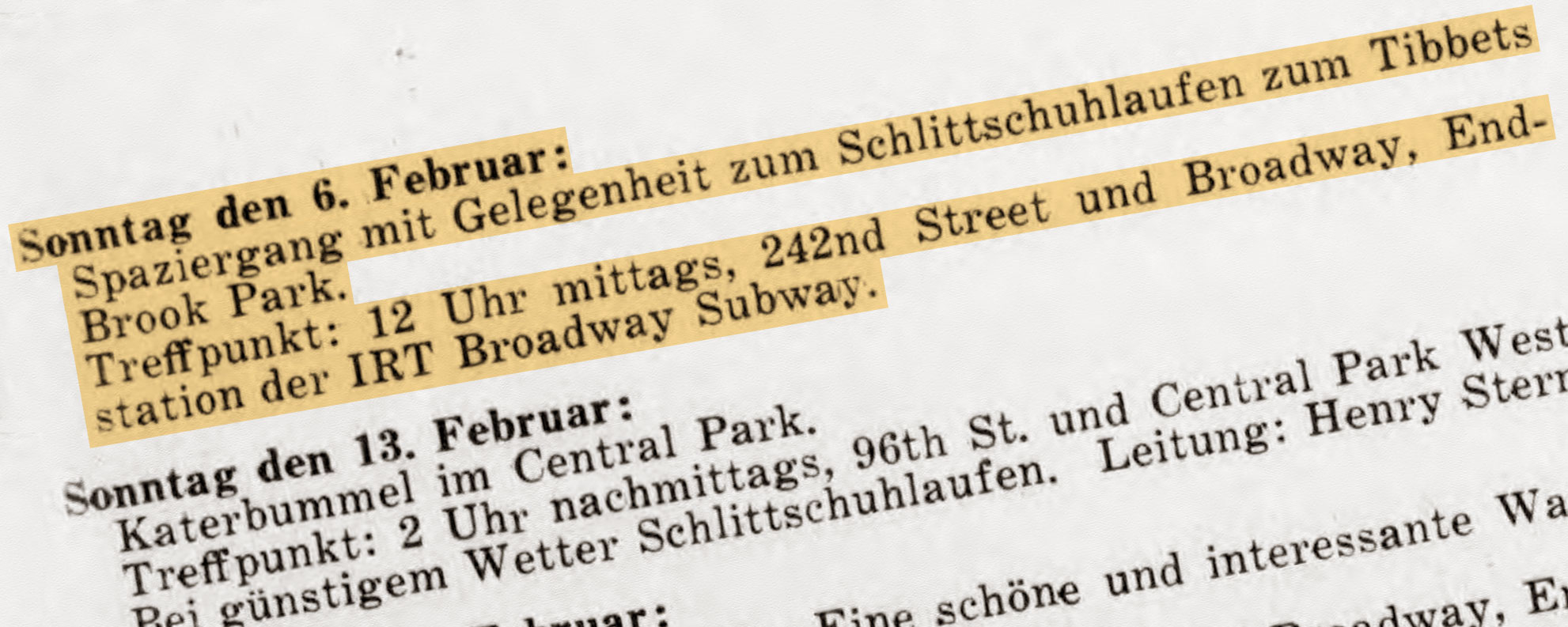

Unter den vielen Arten körperlicher Aktivität, die der „German-Jewish Club“ den Lesern der amerikanischen deutsch-jüdischen Zeitschrift „Aufbau“ anbot, wie z.B. Tischtennis, Skifahren, Schwimmen und sogar ein „Katerbummel“, war auch eine Einladung zum Schlittschuhlaufen im Tibbetts Brook Park in Yonkers, New York. Vielleicht erweckte eine vertraute Aktivität im Kreis anderer Deutschsprachiger an einem Ort, der ein Badehaus im Neu-Tudorstil zu bieten hatte, Erinnerungen an bessere Tage in Europa: Trotz ihrer traumatischen Erfahrungen unter dem Naziregime und ihres erzwungenen Weggangs fühlten sich viele deutsche Juden ihrer europäischen Heimat kulturell weiterhin zutiefst verbunden.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

“Februar-Programm des deutsch-jüdischen Clubs,” Aufbau, Vol. 4, no. 3, p. 3.