Die Angst vor Freigeistern

Nationalsozialistische Spitzel im öffentlichen Raum

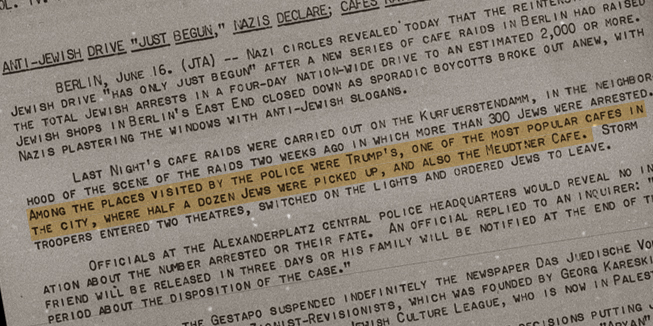

„Unter den von der Polizei aufgesuchten Gaststätten waren das Café Trump, eines der beliebtesten Cafes der Stadt, wo ein halbes Dutzend Juden aufgegriffen wurden, und Café Meudtner.“

Berlin

Am 17. Juni berichtet die Jewish Telegraphic Agency von erneuten Durchsuchungsaktionen der Nazibehörden in den letzten vier Tagen in Berlin und anderswo im Land, bei denen allein zwischen dem 13. und dem 17. Juni 2000 Juden festgenommen worden seien. Während der Weimarer Republik hatte es eine blühende „Kaffeehauskultur“ gegeben – Künstler und Intellektuelle betrachteten gewisse Cafes praktisch als ihr Zuhause, wo sie halbe Tage und Nächte verbrachten, um Kunst, Literatur und Politik zu diskutieren. Unter den Nazis verschwand dieses Phänomen schnell. Wahre Kunst ist frei, und wie alle autoritären Regimes, fürchteten die Nazis subversive Aktivitäten unter jenen freien Geistern. Der öffentliche Raum war mit Spitzeln übersät. Zum Zeitpunkt der Juni-Aktion, in deren Kontext diese Durchsuchungsaktionen durchgeführt wurden, war die ursprüngliche Klientel weitgehend verschwunden. Die Razzien zielten vorgeblich auf „asoziale Elemente“ ab. Tatsächlich jedoch stellten sie die erste Massenfestnahme von Juden dar. Propagandaminister Goebbels fasste die Absicht mit den markigen Worten „Die Losung ist Schikane, nicht Gesetz“ zusammen.